История значков началась ещё в первобытные времена, когда люди решили с помощью каких-то отличительных знаков выделять членов своей общины, занимающих различный социальный статус. Значок в таком виде, в каком мы знаем его сейчас, то есть с булавкой-застежкой, насчитывает не очень много времени. Он был запатентован в середине 19-го века американцем Уолтером Хантом.

Миллионными тиражами значки стали выходить именно при советской власти. Советские значки можно разделить на два типа — те, которые были в свободной продаже, и которые выдавались за определенные достижения, как знак поощрения или принадлежности к той или иной организации, структуре или слою общества. К последним прилагалось удостоверение или другой подобный документ.

В 70-80-е годы ХХ в. коллекционирование значков стало отдельной субкультурой. Их продавали во всех советских киосках. Фалеристы (так называют коллекционеров значков) встречались по выходным на самостоятельно организованных мини-выставках, обменивались своими экспонатами, выкупали желаемые экземпляры. Значки производились из самых разных материалов: бронзы; латуни; серебра; алюминия; стекла; самоцветов; нержавеющей стали; пластмассы и прочих.

Большинство значков, выпущенных миллионными тиражами, изготавливали из алюминия. Но некоторые изделия были настоящими произведениями искусства — тонкой работы, выполненные с применением эмали, из полудрагоценных или драгоценных металлов. Их качество было очень высоким, поэтому неудивительно, что коллекционеры готовы отдать за них сегодня приличную сумму. Хранили значки по-разному. Самый распространенный способ — прикрепленными на вымпел или коврик, повешенный на стену. Некоторые коллекционеры брали тонколистовой поролон, сшивали листы в альбом и прикалывали на них свои экспонаты.

Новые «экспонаты» для коллекций выпускали к определенным событиям, в память о знаковых стройках, в честь различных городов. Выпускались значки в честь юбилеев великих деятелей СССР, к годовщинам военных и революционных событий. Так же их выдавали за различные достижения — в политике, спорте, промышленности. В то время получить такой значок считалось гордостью, причем не только за себя, но и за свою страну в целом. Иногда в одобрение особо ценных звучало восхищенное «Ого!». Если приезжали гости из других городов или даже стран, было принято обмениваться значками. Сегодня по всем этим крошечным памятникам советской эпохи можно смело изучать историю СССР.

В Славгородском городском краеведческом музее хранятся более 500 экземпляров значков и нагрудных знаков, которые относятся к коллекции «Нумизматика». Большую часть экспонатов передал Ляшенко Дмитрий Николаевич. Также значки в фонд музея передавали жители нашего города, одним из которых был Пётр Эммануилович Фиц.

Одна из тем коллекции – нагрудные знаки октябрят, пионеров, комсомольцев. Все учащиеся младших классов мечтали стать октябрятами, и после вступления в эту организацию с гордостью носили нагрудный значок, представляющий собой пятиконечную звезду с изображением совсем юного Володи Ульянова.

Важным шагом к становлению личности было вступление в ряды пионеров. Отличительной и важной особенностью пионеров являлись красный галстук и специальный значок. Изображение на нем было разным, в зависимости от даты выпуска, но всегда было изображение Ленина, пятиконечной красной звезды и надписью «Всегда готов!». Для образцово-показательных пионеров, которые вели активную общественную жизнь, хорошо учились и являлись примером для подражания, существовали значки, на которых вместо «Всегда готов» на ленте было написано «За активную работу». Это был своего рода наградной знак, который сопровождался удостоверением, дающим право на обладание им.

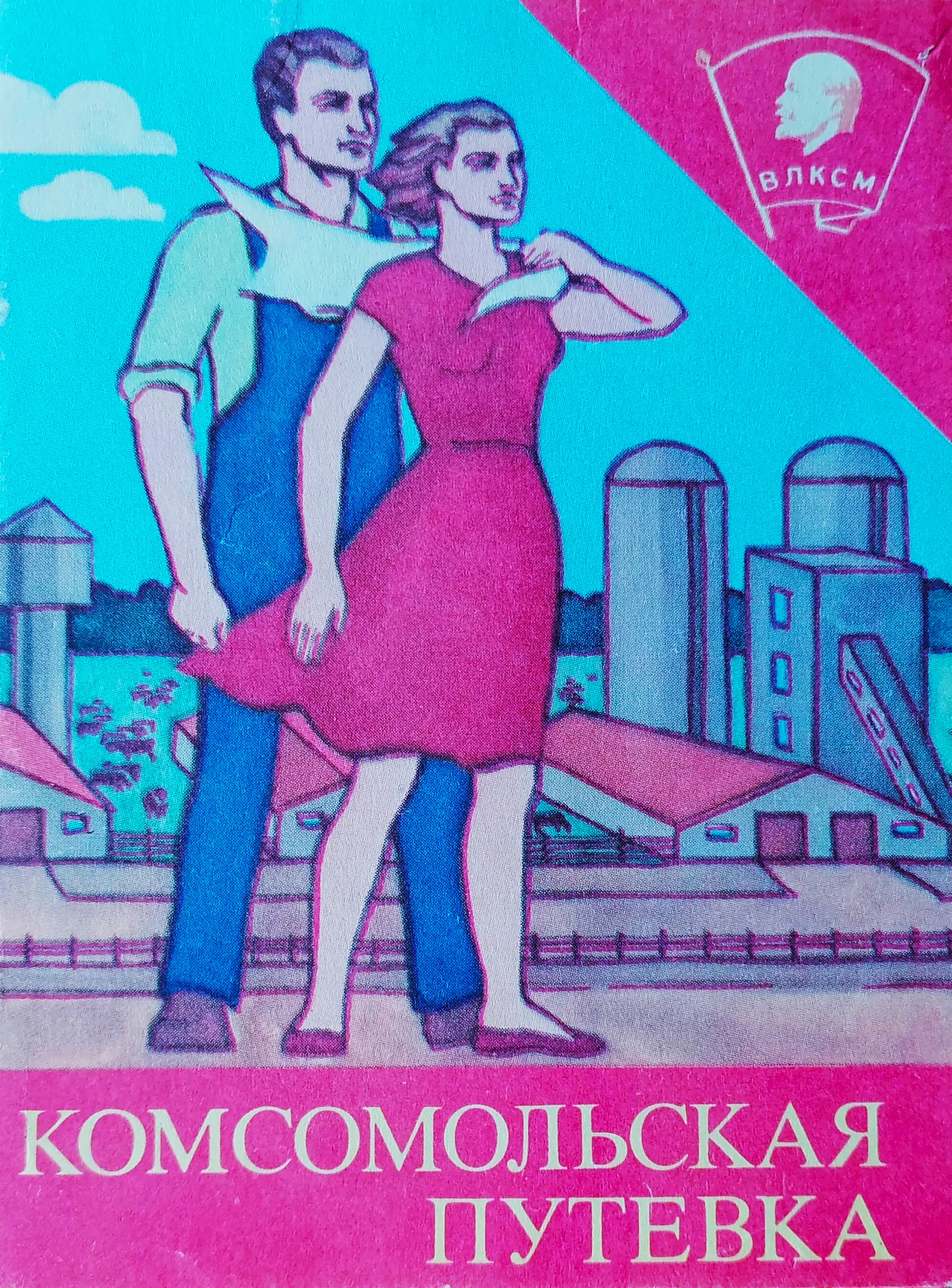

Комсомол являлся серьезным и важным этапом в жизни нескольких поколений. Большая часть молодежи Советского Союза вступала в его ряды. Для многих Комсомол стал настоящей и незабываемой школой жизни. Именно комсомольцы трудились на великих стройках, на освоении целинных земель, на сооружении Байкало-Амурской магистрали, работали на заводах и в колхозах.

И сегодня для многих, проживших свою молодость во времена СССР, комсомольская символика является памятью о незабываемой юности. Существовали значки, выдававшиеся за достижения в трудовой деятельности. Многие из них вручались вместе с именным удостоверением. Как правило, они представляют из себя коллекционную ценность, т.к. в свободной продаже их не было. Хотя, конечно были среди них и «поточные» значки, которые вручались массово и особого значения не имели.

Очень разнообразна тема значков, пропагандирующих спорт. Каждый официально признанный в СССР вид спорта представлен в фалеристике. Чем популярней был этот вид, тем больше вариантов значков выпускалось.

Школьникам и студентам времен Советского Союза хорошо знакома аббревиатура ГТО. «Готов к труду и обороне» — программа физкультурной подготовки. Спортсменам, выполнившим ее, вручали значок, ценность и цена которого зависели от категории (золотой, серебряный или бронзовый), ступени, года выпуска. Программа существовала с 1931 по 1991-й, вплоть до распада СССР. Она охватывала возрастные категории от 10 до 60 лет. За 60 лет несколько раз менялись нормативы и дизайн нагрудных аксессуаров. Большинство знаков ГТО, хранящихся в музее, образца 1972 года. Один из них значок ГТО II степени, найденный Ярославом Скороходовым на чердаке дома прадеда, который собирал значки послевоенного времени.

С темой спорта связана тема Олимпиады 80. Олимпийские игры в Москве, проходившие в 1980 году, стали настоящим триумфом отечественных спортсменов и гордостью всего государства. Власти ответственно отнеслись к процессу организации международного мероприятия. В качестве одного из атрибутов выступали значки с олимпийской символикой.

Огромное количество знаков было посвящено Владимиру Ильичу Ленину. Разделы материалов, посвященные вождю революции, получили собирательное название — Лениниана. Практически на всех знаках, посвященных юбилеям Великой Октябрьской Социалистической революции и основанию СССР, можно встретить изображение В.И.Ленина.

Много значков создавалось в честь памятных событий и знаменательных дат. Это значки, посвящённые 1 мая, годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, Октябрьской революции.

Часть коллекции представляют значки, посвященные молодёжным фестивалям. Идея проведения масштабных молодёжных форумов возникла после окончания Второй мировой войны. Первый фестиваль состоялся в Праге в 1947 году. В СССР фестиваль молодёжи и студентов прошёл в 1957 году. Тогда же появилась и эмблема – стилизованная ромашка с пятью разноцветными лепестками. Впоследствии организаторы выбрали эту ромашку как постоянную эмблему для всех последующих фестивалей. Значки в дни фестивалей были массовыми и дарились в память о новых встречах и знакомствах, в подтверждении солидарности и дружбы.

Очень популярна была тема Космоса. Первые полеты в космос никто заранее не объявлял. Когда они происходили, нужно было срочно выпустить памятный значок. Они уже тогда были ценностью. Собирали значки, посвященные первым спутникам, космическим кораблям, космонавтам. Большая часть коллекции посвящена истории авиации. Такие значки производились достаточно широко и не являлись редкими экземплярами.

Отдельной темой на значках являются города, республики Советского Союза, страны мира, гербы и флаги. На значках изображались хорошо узнаваемые виды, здания, памятники, с которыми ассоциировались отображаемые регионы, города или страны. Так в нашей коллекции имеются значки городов как Алтайского края, так и всей страны (Славгород, Барнаул, Рубцовск, Змеиногорск, Горно – Алтайск, Алтайский край и др.).

Самое интересное, что среди нагрудных знаков попадались и такие экземпляры, которые современным поколением воспринимаются с искренним юмором. Например, «Мастеру коноплеводства», «Кружок детской хирургии», «Другу Доброхима», «Голубой патруль» (охранникам осетровых), «Ветеран больницы имени Кащенко».

Многим может показаться, что значки это всего лишь приятная мелочь, но они полны истории и смысла, и как никакой другой предмет отражают эпоху советского периода.

Методист по музейно – образовательной деятельности МБУК «Славгородский городской краеведческий музей» Ляшенко И.О.