24 февраля 2022 года начался новый этап в истории России. Президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой стали защита мирных жителей, восстановление исторической справедливости и обеспечение безопасности будущих поколений.

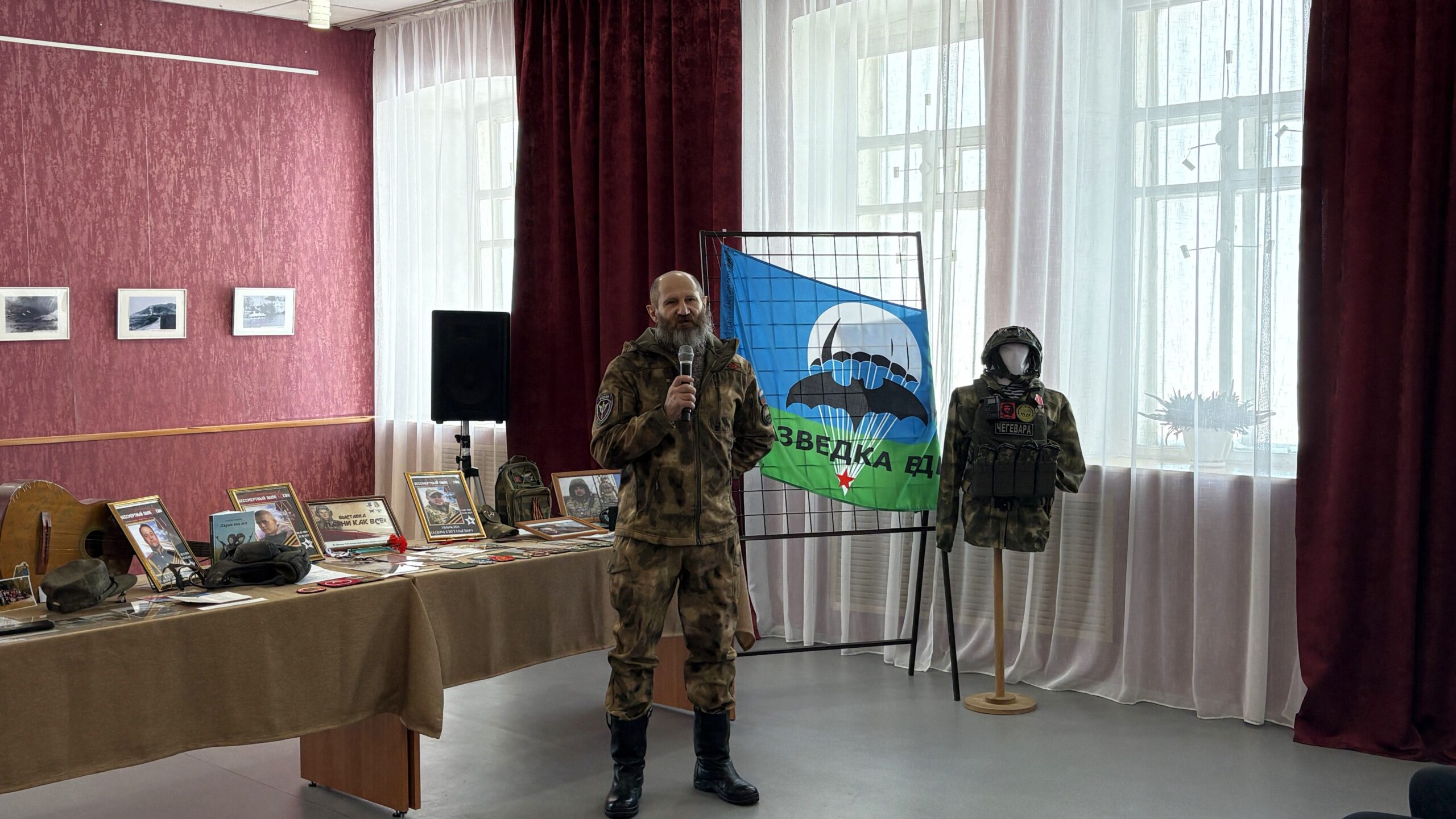

В 4-ую годовщину начала СВО специалистами МБУК «Славгородский городской краеведческий музей» проведен час солдатского подвига «Есть мужество доступное немногим» для обучающихся МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №15» и МБОУ «Славгородская СОШ». Перед школьниками выступил участник СВО и боевых действий в Афганистане Виталий Анатольевич Кашкарев, который рассказал о важном значении спецоперации в борьбе с неонацизмом, о боевых ситуациях, о мужестве и героизме сослуживцев.

Презентовал музейную коллекцию, связанную с СВО — директор Табунского районного краеведческого музея, координатор гуманитарной инициативы «Армия Отечества» в районе — Николай Владимирович Чайка, который также занимается активной поддержкой участников СВО, сбором гуманитарной помощи для бойцов.

Сегодня участники специальной военной операции демонстрируют мужество, профессионализм и верность Отечеству. Они — герои, которые обеспечивают спокойствие и порядок, защищают наши ценности и будущее страны.