Конец декабря: Центральная площадь традиционно перекрыта. Снег волшебным образом превращается в ледяные горки, километры светового оборудования и сотни метров проводов — в сверкающую иллюминацию, а железные каркасы — в символы праздника. Для многих поколений славгородцев поход на Центральную площадь в новогодние праздники давно превратился в добрую традицию. Однако так было далеко не всегда: прежде чем окончательно «обосноваться» на площади, главные атрибуты нового года — елка и снежный городок — долгие десятилетия переезжали с одного места на другое.

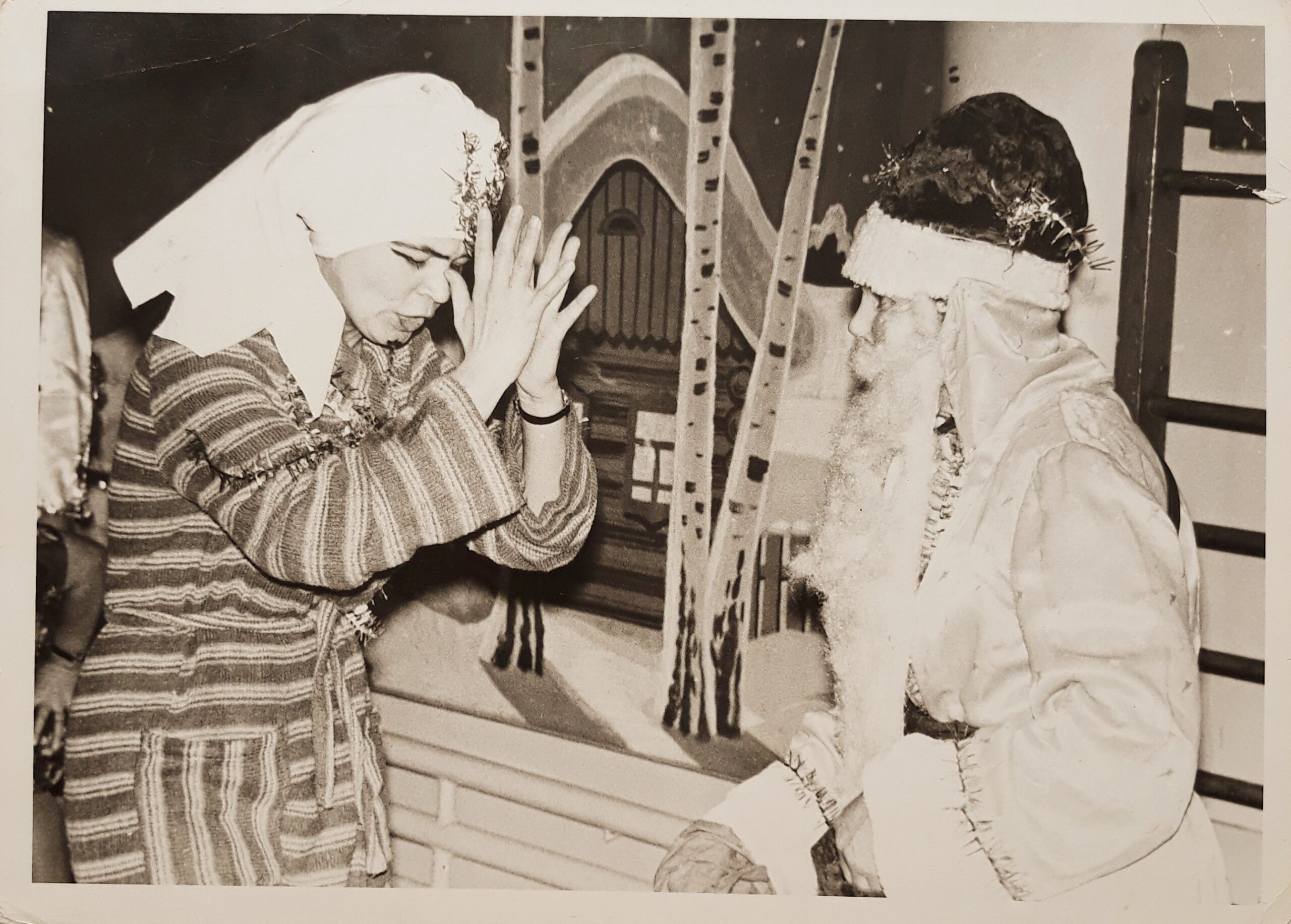

Традиция встречать Новый год зародилась в Славгороде в середине прошлого столетия. Центром тогда служила площадь на пересечении улиц Ленина и Комсомольской. Именно здесь возводили высокую снежную гору, а позднее добавили и деревянную конструкцию. Со временем появилась большая живая ель, которую бережно украшали самодельными игрушками и гирляндами, сделанными руками школьников. Вечером накануне самого праздника в Снежный городок прибывал на санях любимый всеми Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, устраивая веселые игры и представления для детворы.

В 80 – е годы городская ель переместилась на площадь Победы, где звучала новогодняя музыка, собирались дети и взрослые. Однако, одной из суровых зим 80-х годов снежный городок возвели на стадионе «Кристалл», но идея праздновать здесь Новый год не прижилась. Число культурных учреждений в городе заметно увеличилось: функционировали 8 клубов (КПО, мясокомбинат, «Заготзерно», горбольница), Дома культуры (Городской, ДК железнодорожников, радиозаводской ДК, в военном городке и другие), Дом пионеров и станция юннатов. В каждом из них стояли живые ароматные ели, вокруг которых организовывались праздничные программы с конкурсами, угощением, душистым чаем и сладостями. Профсоюзы активно участвовали в подготовке мероприятий, вручая подарки сотрудникам и их семьям, а также призы за лучшие костюмы. Особенно ярко и радостно этот праздник отмечали в детских садах и школах. Дети готовились заранее, делая поделки и украшения. Главный элемент праздника — украшенная елка, около которой проходил утренник с песнями, стихами и танцами. Каждый участник получал подарок от Деда Мороза и участвовал в конкурсах и играх. Родители помогали создавать костюмы, а педагоги старались сделать мероприятие интересным и запоминающимся.

К концу 90-х годов Снежный городок снова нашел себе постоянное место жительства на Молодежной площади (3-й микрорайон). Теперь именно здесь вырастал снежный замок, красовались деревянная и ледовая горки, где малыши и подростки могли весело провести время.

Первые годы 2000-х ознаменовали собой появление настоящей зимней сказки: теперь главную новогоднюю елку украсила ледяная крепость с башнями, скульптуры, которые впервые стали яркими, благодаря специальным краскам на спиртовой основе. Затем праздник вернулся обратно на Молодежную площадь, где до 2019 года регулярно собирала гостей и фейерверком красоты ослепляла главная новогодняя елка, составленная из тридцати настоящих деревьев. Настоящим событием для горожан стало театрализованное представление, предварявшее встречу Нового года. В 2017 году родилась особая традиция — «Новогодний хоровод»: незадолго до полуночи славгородцы вместе со сказочными героями пели любимую песню Деда Мороза и водили хороводы с зажженными бенгальскими огнями.

Начиная с 2019-го года зимний праздник возвращается на знакомую многим площадку — площадь Победы. Главную роль теперь играет величественная искусственная ель, окружённая яркой иллюминацией, новогодней атрибутикой, светодиодными фигурами и огнями. Праздничные украшения появляются на предприятиях и объектах торговли. Проводятся новогодние спектакли, акция «Елка желаний», вручаются новогодние подарки школьникам.

Сегодня ежегодные зимние торжества продолжают радовать славгородцев своим неповторимым атмосферой и колоритом. Несмотря на смену декораций и новаторских решений, неизменно одно: отношение горожан к Новому году остаётся таким же искренним и трепетным, каким оно было много десятилетий назад.