Биографии участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг

Пучков Иван Петрович. Письма с фронта

Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2025 № 28 «О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества»», в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.

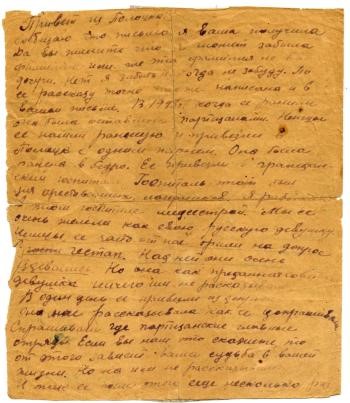

В годы Великой Отечественной войны из города Славгорода на фронт было призвано 6202 человека. Не вернулось с полей сражений 3331 человек, из них погибло 3107 человек. В фондах Славгородского городского краеведческого музея хранятся более 200 писем с фронта, из них 86 писем передала жена Пучкова Ивана Петровича — Вера Андреевна.

Пучков Иван Петрович 1908 года рождения. До войны работал ревизором ОРСА-НОТ 5. В 1940 году был призван в армию как офицер запаса по расширенному набору Славгородским РВК. С 1941 по 1944 гг. находился на фронтах в составе 4-й армии 55-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона. 1 июня 1943 года, от имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое исполнение боевых задач Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество, заместитель командира роты по политчасти 55-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона, лейтенант Пучков Иван Петрович награжден медалью «За отвагу».

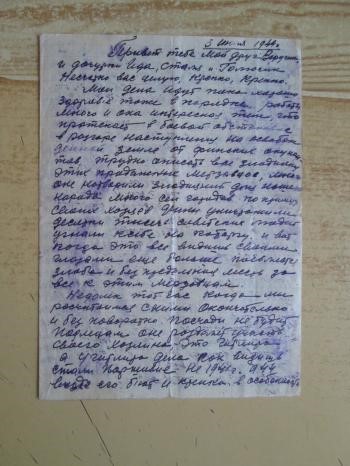

Каждое письмо начиналось такими словами: «Здорово Верусик!!! И наши синеглазые снегурята Ида, Сталя и Галюсик. Целую Вас мои дорогие.» «Здравствуй, Верунчик и мои деточки. Пишет вам отец и муж. Посылаю вам низкий поклон».

Во всех письмах только одна просьба: беречь себя, детей, а главное – писать чаще. О своих трудностях на фронте, особенно боевых действиях, Иван Петрович не писал. «Добрый день Вера и детки! Привит с фронта. Пока жив. Четверо суток не сплю. Не дай Бог! Много людей пропало без вести… Вижу Вас во сне. Ты, Вера, береги ребят, они, когда вырастут, узнают хоть по этим блёклым письмам об отце, береги письма. 27.06.41».

«Мы бьёмся за нашу землю, за наши поля, за наши леса, за наших жён, детей, матерей 01.10.43». «…настроение хорошее и в особенности сейчас, когда наконец-то наши союзники по серьёзному приступили к общему нашему делу, то есть уничтожению гитлеровской армии и ее вдохновителей. Сейчас происходит то, что сказал товарищ Сталин в своем приказе №70, Первомайский. 09.06.1944 г.» Последнее письмо солдата: «…наша доблестная Красная Армия в данный момент в Белоруссии. Для немцев приближается день за днем смерть. Думаю, Верусик, дело приближается к развязке и 1944г. будет решающим годом. Ну, а там будем налаживать жизнь еще лучше. Верно, Верусик? 03.07.44».

Погиб 4 июля 1944 года, не доходя 2 километра до г. Сальма Карело-Финской ССР, в звании старшего лейтенанта.

Одно из писем красноармейца легло в основу интерактивного музейного пространства. В этом письме он прислал веточку черемухи и написал: «Меня главное удовлетворяет твое сообщение, что ребята и ты здоровы, что живете не хуже людей, несмотря на то, что ты с ребятами одна и вся тяжесть их воспитания легла, хотя временно, но на твои плечи. Но это все временно. Наши отцы и братья в более трудных условиях завоевали, удержали и закрепили Советскую власть. Насчет себя могу сообщить, что дела идут по прежнему- хорошо. Посылаю тебе веточку распустившейся черемухи от уцелевшего сучка на бывшем поле сражения. И если он мог бы говорить, рассказал бы о мужестве сынов нашей родины в борьбе против оккупантов. Фашисты хотели уничтожить этот куст черемухи. Он рос под окном дома. Они сожгли дом и вырубили черемуху, но один сучок остался не замеченный и он расцвел, встречая бойцов – освободителей. Расцвел потому, что он на советской земле. Рос, и будет расти для нашего народа. Так с этого уцелевшего сучка тебе эта веточка. Передай привет всем знакомым. Расцелуй моих синеглазых крепко за меня. Целую тебя и ребят твой Ваня. 29. 5. 1942 год».

С письмами военных лет, которые находятся в фондах музея, вы можете ознакомиться по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/meJ6/g1AfArqm7

Письма во время Великой Отечественной войны были не просто средствами связи, а настоящими символами любви, надежды и мужества. Они помогали людям оставаться людьми даже в самые трудные времена, и их значение трудно переоценить.

Трагедия, которую не забыть

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. была тяжелейшей из всех войн мировой истории. Разгром фашистской Германии, вероломно напавшей на СССР 22 июня 1941 года, был достигнут Советским Союзом ценой величайших человеческих жертв.

Ежегодно 19 апреля по всей стране проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Дата выбрана неслучайно, 19 апреля в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». Указ заложил правовые основы для привлечения к ответственности и наказанию немецких военнослужащих, их союзников, а также пособников и изменников Родины из числа советских граждан.

На территории Советского Союза фашистские оккупанты уничтожили 17 миллионов человек (в том числе 600 тысяч детей).

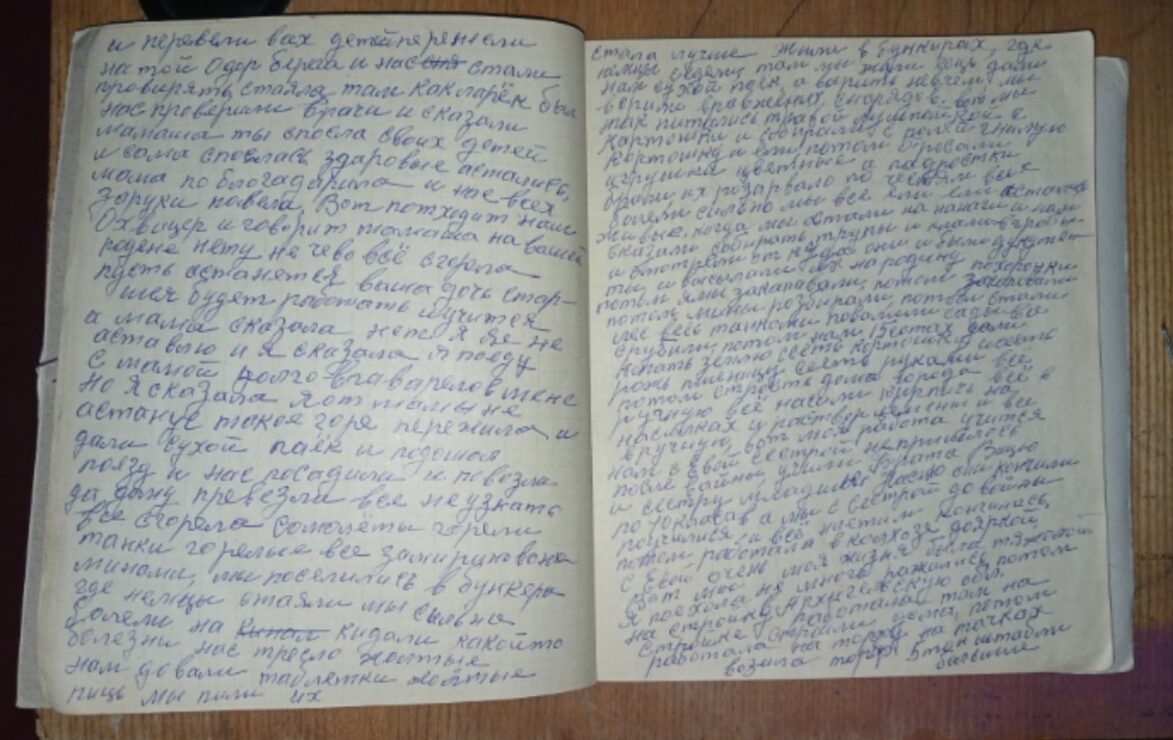

В нашем городе проживали те, кто были очевидцами зверств фашистов, один из них Яков Малахович Аврамов. Он родился в Белоруссии в многодетной семье. В годы войны семья попала в концентрационный лагерь Озаричи. В Славгородском городском краеведческом музее хранятся его воспоминания: «Фашистские танки шли с Бреста на Минск, их путь проходил через нашу деревню. Мой старший брат тогда играл с двумя друзьями у дороги. Немецкие танкисты увидели ребят и выстрелили по ним из танкового оружия. Все трое погибли на месте, моему брату было всего 13 лет. В концентрационный лагерь Озаричи попали вшестером: отец, мать и четверо детей – восьмилетний я и трое моих сестёр четырнадцати, двенадцати и шести лет. Враги расчистили большую площадку в несколько гектаров. Поставили заборы и что-то вроде палаток, где мы должны были жить. Нам не давали даже воды, морили голодом. Хорошо, что на дворе стоял февраль и на полях оставалось немного снега, мы растапливали его и пили. В лагере была жуткая антисанитария, многие болели сыпным тифом и умирали».

Одно из вещественных доказательств зверств фашистов – дневник Акулич Лидии Емельяновны. В своём дневнике Лидия Емельяновна писала: «Нас привезли в лагерь, который находился в Германии. Помню серые унылые бараки, куда нас вели длинными рядами. Внутри- двухъярусные нары. Сказали, что до нас там держали советских военнопленных, которые погибли в газовых камерах или от непосильного труда. Мы тоже находились на грани выживания. В день давали небольшой кусочек хлеба, червивую похлебку из брюквы, которую есть невозможно. Через несколько дней нас выгнали из бараков и отправили на швейную фабрику трудиться. Шили одеяла из лоскутов и форму для немецких солдат. Кроме взрослых, заставляли выполнять трудовую повинность и детей. Помню, меня поставили за какой-то станок и велели выполнять заказ. Наделала я много брака, за это немец ударил меня по голове. Я потеряла сознание…»

Уникальный экспонат представленный в музее – вышитый шарф, принадлежал жительнице Украины Магаляс Ирине Тодоровне. В 1942 году ее угнали в Германию. Работала на хозяйстве в доме бауэра (фермера). А шарфик подарила Ирине его дочь.

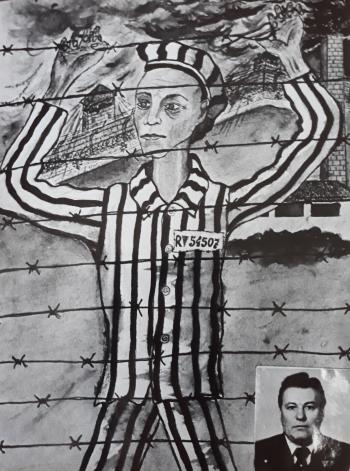

Также имеются материалы, предоставленные Крашенинниковой Анной Семёновной. Анна Семёновна – ветеран Великой Отечественной войны, воевала на Курской дуге, удостоена звания «Почётный гражданин города Славгорода» в 2000 году. Долгое время преподавала немецкий язык в школе №15. Вела большую работу по патриотическому воспитанию. В ходе работы, связалась с Лапиным Алексеем Васильевичем, бывшим узником концлагеря «Заксенхаузен». Он передал ей свои зарисовки, на которых изображены орудия пыток, газовые камеры, зверства фашистов. Сейчас эти рисунки хранятся в фондах музея.

Зверства фашистов в концлагерях превзошли все, что видело человечество в Новом времени. Из памяти никогда не уйдут чудовищные преступления немецко-фашистских захватчиков. Узники концлагеря, это люди, вышедшие из ада, пережившие и испытавшие, то, что у обычного человека находится за гранью сознания. Нужно помнить о печальном опыте прошлого, и не допустить, чтобы эти страшные события повторились.

Великая Отечественная война в воспоминаниях Славгородцев

Воскресный день 22 июня 1941 года круто изменил судьбу всей страны, каждого советского человека. Из книги В.В. Дементьева «Город моей судьбы»: «Когда началась Великая Отечественная война, мне шёл шестой год. Я помню, как отец взял меня на руки подошёл к репродуктору. Мы стали слушать выступление народного комиссара иностранных дел СССР Молотова. Который сообщал о вероломном нападении фашистской Германии на наш Советский Союз. Все понимали, что война будет страшной и принесёт много горя народу. Поэтому люди были напуганы, многие женщины плакали. С первых дней славгородцы массово стали записываться добровольцами на фронт. А в тылу всё перестраивалось на военный лад. На место ушедших в армию мужчин к станкам встали женщины, старики и подростки. Люди работали сутками, без выходных. Все силы отдавали славгородцы на выполнение призыва Родины: «Всё для фронта, всё для победы».

Из воспоминаний Постышевой Г.П.: «В это день в педагогическом училище был выпускной вечер. Всё было готово к вечеру, у нас всех радостное, праздничное настроение, ждут с нетерпением выпускники начала вечера. И вдруг… война. Праздничное настроение как рукой сняло. Были слёзы, огорчения. Но вечер, последний для всех в училище, выпуска 1941 года провели хорошо».

23 июня 1941 г. на стадионе города Славгорода состоялся митинг. Выступающие горожане призывали к единству, выражали надежду на скорейший разгром врага.

На второй день войны собрание комсомольцев и молодежи города (400 человек) приняло решение ежедневно с 7 до 9 часов вечера проводить военное обучение молодежи, создать санитарную дружину при райкоме красного креста, организовать сбор металлолома.

В конце июня 1941 г. райком ВЛКСМ организовал курсы шоферов без отрыва от производства, их посещали 82 комсомольца. Широко распространились самодеятельные формы помощи фронту. Славгородцы ничего не жалели для разгрома врага. Из воспоминаний Екимовой Анны Ивановны.

«В 1941 году в Славгороде была создана комиссия по сбору средств в помощь фронту, председателем которой был первый секретарь райкома партии – Пётр Григорьевич Ворошилов, а я была секретарём. В своей работе комиссия постоянно опиралась на комсомол. Комсомольцы участвовали в сборе вещей, которые вносило население в помощь фронту. А затем был отправлен эшелон с подарками на фронт».

В Славгороде были развёрнуты ряд госпиталей. Из воспоминаний Постышевой Г.П. о педагогическом училище: «Среди других оказались подходящими корпуса №1 и №2 (в настоящее время здание ДШИ). По военному положению, уже в середине июля, было предложено в 24 часа оставить эти здания. Ни машин, ни подвод не было. На ручные тележки нагружали оборудование кабинетов и везли всё имущество в здание общежития по ул. К. Либкнехта. Естественно, сразу же возникли трудности и неудобства: учились в три смены, третья смена начиналась в 7 часов 30 минут и заканчивалась в первом часу ночи. Учащиеся не только учились, они были шефами в госпиталях. Проводили читки газет и журналов, писали письма домой, готовили и ставили концерты раненым, ходили по квартирам и собирали подарки бойцам, ставили платные концерты в фонд помощи семьям фронтовиков».

На 29 декабря 1941 г. от трудящихся города и района поступило 730329 рублей наличными, подарки для воинов, посылки с продовольствием и вещами на сумму 12500 рублей.

Механический цех мотороремонтного завода, где в годы войны изготавливали снаряды.

В городе работал мотороремонтный завод, и война вошла в историю завода героической трудовой страницей. Растачивали гильзы для снарядов, делали запасные части для ремонта танков, параллельно выпускали продукцию мирного времени: запасные части к тракторам и автомашинам, гидравлические прессы. Из воспоминаний ветерана труда завода Мамонова Г.И.: «Никогда не забуду первый день выхода на работу 19 мая 1942 года. Сборочный цех, вернее его коллектив, в основном был почти скомплектован. По крайней мере, все рабочие места – по количеству тисков на верстаках были заняты работавшими на них молодых людях – парнями и девчонками. Что мне особенно бросилось в память, это шум, который мне показался неимоверным, так как в это время изготавливали кожухи для собранных ранее прессов. Детали вырубались из листа после разметки по шаблону при помощи зубила, а опиливались в тисках острые кромки напильником. Поэтому в цехе стоял неимоверный скрежет. Работали всю войну, в жесточайшей нужде, с колоссальными трудностями, не считаясь со временем, не выходя по несколько суток из цеха. У нас была дружба, спаянность. Бывало во время отсутствия света в цехе холод, что на улице, а мы песни пели, хором. Самым знаменательным моментом в моей работе на заводе считаю награждение меня аттестатом за отличие в социалистическом соревновании, который был вручён мне в июне 1943 года на общезаводском собрании. Второе впечатление у меня от вручения заводу знамени Государственного Комитета обороны за успехи в работе летом 1943 года. Помню, с каким нетерпением ждали мы, сборщики, представителя из Москвы. А насколько торжественным было вручение знамени. Митинг проходил на территории между механическим и сборочным цехом, ибо не в одном цехе не нашлось места, столько много собралось народу».

Осенью 1941 года из города Серпухов Московской области эвакуировали завод кузнечно – прессового оборудования имени восьмилетия Октября. Станочный парк завода разместили в бывшем гараже межрайбазы, так появился механический цех, общежитие было переоборудовано в сборочный цех, складские помещения приспособили под литейный цех. Летом 1942 г. стали выпускать механические прессы, на которых можно было штамповать гильзы патронов, а также ручные винтовые и реечные прессы. В конце 1942 г. была смонтирована вагранка, первой плавкой которой являлась литейная оснастка для нужд завода. 1941-1944гг. освоено серийное производство кузнечно – прессовых и ковочных машин.

Из воспоминаний бывшего токаря завода Бобровского Ф.: «Шёл 1942 год. Завод разместили в холодном большом гараже. Он не отапливался. Станки и оборудование были установлены только что под крышей. За железо взяться нельзя, руки замерзали. На весь мехцех топилась одна буржуйка, и то чем попало, чуть-чуть можно погреть руки. Работали по 12 часов. Трудностей было много. В мехцехе, где я работал вначале разметчиком, а затем токарем, станки и другое оборудование были старенькими, а для некоторых деталей станки нужны были другие. Приходилось со своим напарником Константином Фёдоровичем Мозговым ходить в железнодорожное депо точить детали большего размера».

Пришедшие на заводы женщины, подростки, сельская молодежь на месте осваивали токарное и слесарное дело. 17 января 1942 г. работницы предприятий Славгорода в обращении ко всем женщинам города и района, опубликованном в газете «Стахановец» писали: «Наши отцы, братья, мужья, ушли на фронт защищать любимую родину. На их место к станкам, машинам и агрегатам встали женщины, овладев в течение короткого времени важнейшими специальностями – механика, слесаря, токаря, плотника, столяра, тракториста. Мы обращаемся ко всем, не занятым в производстве: встаньте к станкам и машинам на место ушедших на фронт».

В 1943 году близ озера Большое Яровое появились рабочие – строители, которые в сжатые сроки начали возводить производственные цеха. Из Крымской области эвакуировали химический завод. 1 июня 1944 завод был принят в эксплуатацию. Началось производство бромжелеза, необходимого для моторных топлив.

Сразу же, с началом войны, в глубоком тылу развернулась огромная работа по созданию воинских соединений.

Одним из них стала 178-я стрелковая дивизия. Дивизия сформировалась в 1939 году на базе 386-го стрелкового полка, располагавшегося в нашем городе. Штаб размещался в военном городке. Отдельные полки дивизии дислоцировались в Омске, Бийске и Татарске.

Из воспоминаний Ткачёва Г.У.: «Я был призван 23 июля 1941 года, нас, из города Славгорода 23 человека увезли на ст. Татарская, там формировалась сибирская дивизия №178. Она была сформирована в основном из жителей Алтайского края. Помню, как сразу по прибытии нас начали распределять кого куда, и кто что может. Я был зачислен в 432 артполк. Я попал в артиллерию, так как я имел образование 7 классов, и до войны работал токарем, я был знаком со шкалой панорамы и дистанционного барабана орудия. Я оказался в первом расчёте наводчиком орудия».

Военный совет Сибирского военного округа принял решение о формировании 312-й и 380-й стрелковых дивизий. Комплектование происходило в Бурле, Некрасово (Гальбштадт), на берегу озера Яровое. Из воспоминаний старшего сержанта С.С. Лазарева, служившего в 859-м артиллерийском полку, 312-й стрелковой дивизии: «Всё время боевой подготовки, проходившей в городе Славгороде, испытывали большие затруднения в материальной части, что, несомненно, отражалось на ходе учёбы. Но благодаря исключительной энергии командного состава и рациональному использованию материальной части и приборов, учёба проходила без перебоев. В этот же период проходила и подготовка младших командиров в полковой школе. Главный упор был на подготовку одиночного бойца по специальностям».

Тысячи славгородцев встали на защиту своей Родины. Под Москвой и Ленинградом, на Белорусской земле и под Сталинградом, под Орлом и Курском, при форсировании Днепра и штурме Берлина – всюду, где решалась судьба Отчизны, были и воины Славгорода и района. В нашем музее хранятся воспоминания участников Великой Отечественной войны.

Из воспоминаний Радчука И.Е.: «Целый месяц под Киевом шли жестокие бои по форсированию Днепра. Враг, закрепившись на горе, обстреливал наши войска, не давая возможности переправиться на ту сторону. Наши войска строили понтонный мост для переправы танков, а мне со своей ротой необходимо было отвлекать противника и брать огонь на себя. Врагу с горы было видно всё как на ладони, и мы несли огромные потери, не успевая даже хоронить. К реке невозможно было подойти, и на суше не было места от огня противника. Мы с одним младшим лейтенантом пошли на хитрость. Мы вошли в воду по шею, хотя был ноябрь месяц, лишь голова была на поверхности, и замерли, делая вид, что мы убиты, а сами потихоньку передвигались в воде к тому берегу. А в это время уже мост был установлен, и наши танки переправились на тот берег, и мы успешно перебрались по воде. Мы обеспечили переправу наших танков через Днепр, и за это я был награждён орденом Красной звезды».

Из воспоминаний Огнева К.А.: «Когда освобождали от фашистов райцентр Карманово (Смоленская область), озверевший при отступлении враг не скупился на варварства. Загнав в амбар около 80 человек – детей, женщин и стариков, они его подожгли. Если бы вовремя не подошли наши солдаты, все эти люди сгорели бы заживо. Спасти удалось почти всех».

Из воспоминаний Коноплёвой Н.Н. На фронте она была санинструктором: «Это было в боях между Смоленском и Калинином. Я была на переднем крае в траншее, а вокруг было чистое поле и вдалеке одна берёзка. С поля боя прибежал посыльный и сказал, что там лежит раненый капитан, и его нужно было вынести. Я короткими перебежками побежала к берёзке, а там, в землянке лежал капитан. Положила я его на палатку и потащила. Уже находясь с раненым среди поля, я попала под обстрел. Снаряды рвались впереди и сзади. Пришлось прилечь. Переждав обстрел, я вновь потащила палатку с капитаном. За вынос его с поля боя я получила медаль «За отвагу».

Из воспоминаний Грязнова А.И.: «Воевал в танковых войсках на территории Германии. Не доходя до Одера 3-4 километра, неожиданно из леса выскочила группа вооружённых немецких солдат, а нас было четверо. У меня заклинило от песка автомат, а бой уже шёл буквально в 10 метрах от меня. С большим трудом я исправил автомат. Атаку мы отбили, полностью уничтожив врага. Я был ранен, и после госпиталя направлен в зенитную артиллерию и прослужил там до осени 1949 года».

Закончилась война. Не вернулись с полей сражений более трёх тысяч человек. Из книги В.В. Дементьева «Город моей судьбы»: «Хотя мне было всего девять лет, я прекрасно помню 9 мая 1945 года. Когда объявили об окончании Великой Отечественной войны, радости не было конца. Все друг друга обнимали, целовали, поздравляли с победой, кто-то плакал. И день был тёплый, солнечный. Народ собрался на стадионе, на котором устроили гуляние. Кто-то катался на каруселях в парке, а кто-то на аэродроме, на самолёте. Вечером был праздничный салют».

В эти страшные и трудные годы было место подвигу, как на фронте, так и в тылу, и советские люди совершили его, сумев выдержать, выстоять и разгромить врага.

История одной награды

Одной из самых желанных и при этом доступных воинских наград для солдат и офицеров Красной Армии был Орден Красной Звезды. За основу ордена Красной Звезды был взят символ рабоче-крестьянской Красной Армии. Первый проект приказа об установлении ордена был предложен ещё в 1925 году, но данная правительственная награда была утверждена Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года, чуть позднее, в мае того же года был утвержден и статут ордена. Орден был учрежден для награждения за большие заслуги, которые были проявлены при защите страны не только в военное, но и в мирное время, заслуги в обеспечении безопасности государства. Орденом Красной Звезды могли награждаться не только военнослужащие, но и целые воинские части, соединения, объединения, боевые корабли, предприятия, организации, учреждения. Помимо этого, к данной советской награде могли быть представлены военнослужащие иностранных государств.

Авторами эскиза ордена были художник В. К. Куприянов и скульптор В. В. Голенецкий, которые до этого работали над Орденом Ленина. Орден Красной Звезды представляет собой пятиконечную звезду, которая покрыта рубиново-красной эмалью. В самой середине награды находится щит, на котором изображен красноармеец в буденовке и шинели, держащий в руках винтовку. По ободу щита надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», внизу обода — надпись: «СССР». Непосредственно под щитом располагается изображение серпа и молота. Изображение красноармейца, сам щит, серп и молот, надписи, а также края звезды были оксидированы.

Орден Красной Звезды за номером первым 13 мая 1930 года получил прославленный советский полководец, герой гражданской войны В. К. Блюхер. Ему, также во время гражданской войны, был вручен и первый в СССР орден Красного Знамени. Командуя войсками Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, Блюхеру удалось отлично провести операцию по ликвидации вооруженного конфликта на КВЖД — Китайско-Восточной железной дороге, который возник летом 1929 года.

В годы Великой Отечественной именно Орден Красной Звезды стал одной из наиболее массовых советских наград. К данному ордену было представлено порядка трёх миллионов человек, которые получили награду за проявленную стойкость и мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Наибольшее количество награждений данным орденом равнялось 6. Так, шесть орденов Красного Знамени имел подполковник в отставке Василий Васильевич Силантьев. Свой первый орден техник-лейтенант Силантьев получил в августе 1943 года за отличие, проявленное в Орловской операции. Лейтенант спас раненого танкиста из подбитого танка Т-34, а позднее пригнал в расположение советских частей поврежденный немецкий танк Т- 4. Вторую награду он получил уже при форсировании Днепра в октябре того же года. Третью награду он получил 13 сентября 1944 года за отличия, проявленные в Проскуровско-Жмеринской операции. Четвертый орден офицер получил за взятие Берлина и бои по освобождению Праги. После окончания Великой Отечественной войны он остался на военной службе, продолжая служить в танковых войсках. Еще 2 ордена Красной Звезды Василий Силантьев получил за выслугу лет и многолетнюю безукоризненную службу в рядах Советской Армии.

Всего с конца 1940-х годов и до середины 1980-х данная награда вручалась 800 тысяч раз, ее получали солдаты и офицеры Советской Армии, сотрудники милиции, дружинники — за подвиги, которые они совершали в условиях мирного времени. При этом данная награда оставалась одной из немногих в СССР, которая за все годы своего существования почти не изменила свой внешний вид.

В Славгородском городском краеведческом музее хранится орден Красной Звезды Радчука Ивана Ефимовича – лейтенанта запаса, участника Великой Отечественной войны.

Иван Ефимович родился в 1923 году. В 1942 году окончил Новосибирское военно-пехотное училище. Сразу после призыва попал на Западный фронт в 5-ю танковую армию и был назначен командиром истребительного противотанкового взвода. На Донском фронте в 3-й танковой армии под Сталинградом был ранен. После госпиталя попал на 1-й Украинский фронт зам. командира стрелковой роты 276-й стрелковой дивизии. Был дважды ранен – под Киевом и Житомиром. После госпиталя попал на 4-й Украинский фронт и был назначен командиром пехотной роты. Орден Красной Звезды получил в 1943 году на 1-м Украинском фронте, за оборону Киева.

… «А дело было так: целый месяц под Киевом шли ожесточенные бои, враг рвался на ту сторону Днепра и закрепившись на горе, обстреливал наши войска, не давая возможности переправится. Наши войска строили понтонный мост для переправы танков, а мне со своей ротой необходимо было отвлекать противника и брать огонь на себя. Врагу с горы было видно все как на ладони. К реке невозможно выло подойти и на суши не было место от огня. Мы с боевым товарищем пошли на хитрость – вошли в воду по шею, был ноябрь месяц, замерли, делая вид что мы убиты, а сами потихоньку передвигались в воде к берегу. А в это время мост уже был установлен и наши танки переправились на берег. За обеспечение переправы наших танков через Днепр я был награжден орденом Красной Звезды». После окончания войны вернулся домой в Благовещенку Алтайского края. В 1946 году был назначен председателем колхоза. В 1949 году переехал в Славгород. С 1977 года работал на Славгородском заводе радиоаппаратуры в должности инженера ОМТС до выхода на заслуженный отдых.

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Каждая семья чтит память своих предков, бережно хранит награды своих героев. Пройдут годы и десятилетия, но в памяти последующих поколений никогда не померкнут имена тех, кто в тяжёлые для страны годы встал на её защиту.

178-я стрелковая дивизия, сформированная в Славгороде

1939 год. В условиях возрастающей военной угрозы в стране развернулось формирование новых воинских соединений. Одним из них стала 178-я стрелковая дивизия. Дивизия сформировалась в сентябре 1939 года на базе передового в сибирском военном округе 386-го стрелкового полка, располагавшегося в нашем городе. Штаб размещался в военном городке. Отдельные полки дивизии дислоцировались в Омске, Бийске и Татарске. В разное время дивизией командовали: полковник Старухин Николай Иванович, полковник Квашнин Александр Петрович, генерал-майор Кудрявцев Александр Георгиевич, генерал-майор Кроник Александр Львович, полковник Лебединский Иосиф Иванович. Комиссаром дивизии был Таланов Михаил Михайлович.

В этом же году началась Советско-финская война и два лыжных батальона, часть младших командиров были направлены на Карельский перешеек. Здесь бойцы получили первую боевую закалку. Оставшийся личный состав приступил к напряжённой учёбе. Учения проходили в сложных условиях. Полки совершали длительные марши, неделями жили в зимних условиях, в лагерях в степи. По результатам инспекционной проверки 1941 года, дивизия получила хорошую оценку и стала одной из лучших в Сибирском военном округе. К тому времени 178-ю стрелковую дивизию перевели в Омск.

Когда началась война, полки убыли на фронт. Дивизия приняла первые бои на Западном фронте 15-го июля 1941 года в составе 24-й Армии. В сентябре вошла в состав 29-й Армии Западного фронта. Заняла оборону на восточном берегу реки Западная Двина. Ожесточённые бои развернулись у деревни Ивашково. Эту деревню и соседние населённые пункты немцы превратили в сильный узел сопротивления. В этих боях славгородцы показали незаурядную храбрость. Офицер С.Ф. Клюев проявил личный героизм. После смерти командира полка он увлёк за собой в атаку бойцов. А когда на пути атакующих заговорил вражеский дзот, С.Ф. Клюев бросился на него, закрыв своим телом амбразуру. Политрук третьей роты А.П. Чуев также поднял красноармейцев в атаку, он погиб, но выполнил свой долг перед Родиной. Солдаты выбили врага с занимаемого им плацдарма. Результаты боевых действий были по достоинству оценены командованием. В приказе войскам Западного фронта № 251 от 20 сентября 1941 года указывалось: “…после упорных четырехдневных боев войска 29-й армии и частично 22-й армии, проявив исключительную доблесть и упорство, с честью выполнили поставленную перед ними задачу и разгромили хорошо укрепившегося противника в районе Ивашково…”. Фашистская армия продолжала наступать, и вместе с другими частями дивизия с оборонительными боями отходила на северо-восток, в глубь страны.

В музее хранятся воспоминания Ломакина Леонида Александровича, который воевал в составе 386 полка 178 стрелковой дивизии. «В январе 1942 года 386 полк дивизии с группой войск, под командованием товарища Кудрявцева под станцией Оленино попал в окружение к немцам. 23 января противник контрударом из района города Ржева и со стороны Нелидово сомкнул фронт западнее Ржева и отрезал эту группу наших войск от войск Калининского фронта. В этом «мешке» многие наши славгородцы погибли, а некоторые попали в плен, только часть войск была выведена из «мешка» по пробитому коридору.».

14 июля 1942 года 178-я дивизия отметила свою годовщину пребывания на фронте. Отмечалось, что за год уничтожено до 19 тысяч немецко-фашистских солдат и офицеров. В ноябре 1942 года войска Калининского фронта предприняли наступление на Ржевско-Вяземском направлении. 178-я дивизия прорвала оборону противника у деревни Якимово и освободила от оккупантов 20 населённых пунктов Ржевского района. Лишь в марте 1943 года, войскам Калининского фронта удалось ликвидировать Ржевско-Вяземский плацдарм и освободить Ржев. Линия фронта отодвинулась от Москвы еще на 130 километров. После ожесточенных боев и понесенных потерь 178-я дивизия была отведена в тыл на отдых и пополнение.

Из воспоминаний нашего земляка Юрия Александровича Соколова: «Уже шла война, немцы подошли к Москве, куда направили и нас. В первый день приезда в столицу, мы, необстрелянные ребята, ходили на окраину слушать артиллерийскую канонаду – не слыхали ведь никогда. Из Москвы отправили нас на Калининский фронт под Ржев. Ещё по дороге пришлось испытать и бомбёжки и обстрелы. Многие ребята и до фронта – то не добрались. Там, у Калинина, бои были страшные, и нашей и немецкой техникой высотой в дом были завалены все обочины дороги. Под Ржевом место было гиблое. Немецкие лётчики гонялись чуть ли не за каждым человеком, за каждой повозкой, а потому с продуктами было плоховато…». С июня 1943 года 178-я стрелковая дивизия вновь находилась на боевых позициях. С 7 августа по 2 октября 1943 года Западным и Калининским фронтами была проведена Смоленская наступательная операция. В то время дивизия входила в состав 39 армии. 27 августа 1943 года 386 полк пошёл на штурм Кулагинских высот. Кулагинские высоты располагаются между городами Ярцево и Духовщина, их тогда метко прозвали «Смоленскими воротами». Без взятия высот наступление советских войск на запад было затруднено. Противник более года возводил и укреплял там мощный оборонительный узел, который предстояло атаковать дивизии. Бои длились почти 20 суток. Начавшиеся осенние дожди и распутица существенно осложняли ведение боевых действий и подвоз боеприпасов. 15 сентября 1943 высоты были взяты, а 19 сентября немцы оставили Духовщину, и в тот же день приказом Верховного Главнокомандующего 178-й дивизии было присвоено наименование Кулагинской. 19 сентября в 21 час в Москве прогремел салют в честь 178-й стрелковой Кулагинской дивизии.

В конце сентября 1943 года дивизию передислоцировали в город Великие Луки. Цель Великолукской операции — разгромить группировку противника на левом крыле группы армий «Центр», что должно было не допустить их переброски на сталинградское направление. Из воспоминаний Ломакина Леонида Александровича: «1 октября 1943 года разгрузилась дивизия на ст. Великие Луки под артиллерийским обстрелом станции и самого города. Город и станция сильно разрушены немецкими оккупантами. Немцы систематически, можно сказать с немецкой педантичностью, обстреливают город и изредка бомбят». В результате жестоких боёв солдаты дивизии освободили много мелких населённых пунктов и 29 января 1944 года вошли в город Новосокольники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1944 г. дивизия награждена орденом Боевого Красного Знамени.

После взятия города Новосокольники дивизия вошла в состав 21 армии и была переброшена на Карельский перешеек. Задача дивизии: разгромить финскую армию и принудить Финляндию к выходу из войны; отвлечь немецкие силы от главного удара в Белоруссии; освободить крупные силы СССР для участия в масштабных операциях на других фронтах. Лето – осень 1944 года дивизия принимала участие в Ленинградской освободительной операции, штурме линии Маннергейма. Тяжёлые бои развернулись за город Выборг. 20 июня город был окончательно освобожден. Приказом Верховного Главнокомандующего стрелковым полкам дивизии — 386-му, 693-му и 709-му — было присвоено почетное наименование Выборгских. На Карельском фронте дивизия с боями прошла свыше 300 километров, захватила пленных и крупные трофеи оружия и снаряжения. Более 800 офицеров и солдат удостоены правительственных наград.

Весной 1945 года соединение переброшено в Прибалтику для ликвидации Курляндской группировки в Восточной Пруссии. Ещё в 1944 году здесь были блокированы немецкие дивизии. Теперь предстояло либо уничтожить их, либо заставить капитулировать. В ходе военных действий дивизия освободила ряд населённых пунктов Лиепайской области. В марте 1946 года дивизия расформирована в Горьковском военном округе. За долгие годы войны ей довелось вести оборонительные и наступательные бои в составе девяти армий, четырех фронтов. За отличие в боевых действиях дивизия получила почетное наименование Кулагинская Краснознаменная.

312 –я стрелковая дивизия, сформированная в Славгороде

1941 год. 11 декабря военный совет Сибирского военного округа принял решение о формировании 312-й стрелковой дивизии. Комплектование происходило в Бурле, Некрасово (Гальбштадт), на берегу озера Яровое. Состав дивизии комплектовался не только уроженцами Алтая. В январе 1942 года на железнодорожную станцию Славгород пришел эшелон с бывшими заключенными «Печорлага». В подавляющем большинстве это были бывшие офицеры РККА, осужденные в 1937-1938 годах. Командиры дивизии: полковник Голованов Александр Иванович и генерал-майор Моисеевский Александр Гаврилович.

Из воспоминаний старшего сержанта С.С. Лазарева, служившего в 859-м артиллерийском полку, 312-й стрелковой дивизии: «Всё время боевой подготовки, проходившей в городе Славгороде, испытывали большие затруднения в материальной части, что, несомненно, отражалось на ходе учёбы. Но благодаря исключительной энергии командного состава и рациональному использованию материальной части и приборов, учёба проходила без перебоев. В этот же период проходила и подготовка младших командиров в полковой школе. Главный упор был на подготовку одиночного бойца по специальностям».

К середине мая 1942 года дивизия в целом закончила курс боевой подготовки, было проведено несколько полковых и дивизионных учений. Командование СибВо дало высокую оценку подготовленности соединения. В мае дивизия отправляется на запад, в город Данилов Ярославской области, где вошла в состав 2-й Резервной Армии. Затем дивизия была перевезена в район Солнечногорска (Подмосковье).

Штаб армии готовит операцию по прорыву сильно укрепленной полосы обороны немцев на рубеже Погорелое Городище, Золотилово. Так начинались боевые действия сибирской дивизии. В августе командиром дивизии назначают полковника Моисеевского Александра Гавриловича, вместе с бойцами он прошел весь боевой путь, который закончился на реке Эльба весной 1945 года.

Родился Александр Гаврилович в 1902 году. Окончил два класса Томской гимназии. С 1919 года в Красной Армии. За героизм, проявленный в период вооруженного конфликта на КВЖД, награжден орденом Красного Знамени. На фронтах Великой Отечественной войны – с июня 1941 года. В музее хранятся воспоминания бывшего начальника политотдела дивизии, полковника в отставке Замкина Ивана Ивановича. «С Александром Гавриловичем меня связывала дружба около тридцати лет, до дня его кончины в марте 1971 года. Он был тогда в расцвете сил. Высок ростом, широк в плечах, в нем было все по-сибирски крупно. Веселый взгляд, добродушная улыбка и каштановые волосы. В августе 1942 года Моисеевскому объявили, что он назначается командиром 312 стрелковой дивизии. С жаром отдался комдив любимому делу. Поначалу ознакомился с партийными организациями частей. Провел совещание в полках с командным составом. Всего месяц прошел, а комдив уже знал всех командиров полков, батальонов и рот. Знал, для какого дела кто был пригоден. Непосредственно в окопах, в ходе боевой учебы и службы знакомился с красноармейцами».

30 июля 1942 года Западный и Калининский фронты начали крупную наступательную операцию в районе городов Ржев и Сычёвка (Смоленская область). Операция проводилась с целью отвлечь немецкие силы со Сталинградского направления, а также освободить Ржев и Сычёвку. На исходе операции, с 20 по 23 августа, 312-я стрелковая дивизия приняла участие в ожесточенных боях за село Карманово. В результате упорных боев освободили это село.

Весной 1943 года дивизия участвовала в Ржевско – Вяземской операции: с боями прошла 162 километра, части ее освободили от врага 283 населенных пункта в Вяземском, Издешковском, Дорогобужском районах. При освобождении села и станции Касня отличился лыжный батальон дивизии. Участница этого боя Чудакова В.В. вспоминала: «Деревня стояла в лощине, по данным разведки, была сильно укреплена, а подходы и дороги густо минированы. Из-за снежных заносов застряла полковая артиллерия, для обезвреживания пути не хватало саперов. Но ждать мы не могли… Тут и решил наш комдив Моисеевский бросить в бой лыжный батальон. Стрелковые цепи окопались на пригорке. Лыжники получили приказ не пользоваться лыжными палками, во избежание подрыва на минах. Нам с пригорка было хорошо видно, как наши «белые люди» (позывные лыжников) без единого звука, без привычного «ура», вдруг совершенно неожиданно возникли в тылу у фашистов. И, как диковинные птицы, ринулись на деревню, охватывая ее в полукольцо. Только у самых деревенских построек лыжники открыли автоматный огонь, а с фронта ударила пехота. Фашисты в панике бросали позиции, оружие, снаряжение, раненных, целыми группами сдавались в плен».

В конце июля 1943 года началась подготовка к Смоленской наступательной операции. Дивизии предстояло прорвать оборону противника на рубеже Секарево – Борисовка. В течение шести дней части дивизии вели упорные наступательные действия. Но дальнейшее наступление было приостановлено, так как противник подтянул резервы. И лишь 31 августа войска Западного фронта возобновили наступление. Части 312-й стрелковой дивизии прорвали вражескую оборону и начали наступление в сторону Дорогобужа. В ночь на 1 сентября 1083-й стрелковый полк стремительно ворвался в город, который лежал в дымящихся развалинах. Полки дивизии преследовали врага вдоль старой смоленской дороги, не давая ему возможности закрепиться на водных рубежах.

В конце сентября началось наступление на Смоленск. На подступах к городу у деревень Астрагань, Сеньково, на реке Волчейке разгорелись упорные бои. Враг старался всеми силами остановить наступление. В ночь на 25 сентября дивизия форсировала реку Волчейку и ворвалась в северо–восточную часть Смоленска. Завязались ожесточенные уличные бои. Очищая от гитлеровцев квартал за кварталом, советские бойцы овладели Смоленском. В течение пяти дней дивизия, находясь в городе, производила расчистку от завалов и разрушений, разминирование объектов, ремонт дорог, восстановление переправ.

Приказом Верховного Главнокомандующего 28 сентября 1943 года за успешное наступление, форсирование реки Днепр и овладение Смоленском, дивизии присваивается почетное наименование «Смоленская», а всему личному составу объявлена благодарность. В июле-августе 1944 года 312-я стрелковая дивизия приняла участие в Люблин-Брестской операции. В это время соединение входило в состав 91-го стрелкового корпуса 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Об ожесточенности боев свидетельствует тот факт, что из состава 4-й роты 2-го батальона 1081 полка (160 человек) погибло более 50 бойцов.

В январе 1945 года, в ходе Варшавско-Познанской операции, подразделения дивизии в упорных боях овладели городом Познань. Из воспоминаний старшего сержанта С.С. Лазарева: «Шли упорные бои в городе Познань. Ценой больших усилий, под покровом ночи, пятая рота 1079 стрелкового полка форсировала реку Варта и заняла небольшой плацдарм на её восточном берегу. 4 дня шли бои за расширение этого плацдарма и очищения предместья Ратай от противника, оборонявшегося численностью до 400 солдат при 40 пулемётах и миномётах». «Познаньские бои явились хорошей школой для полка, которая дала большой опыт по ведению уличных боев крупном городе». Боевые действия личного состава 859-го артиллерийского полка получили высокую оценку со стороны высшего командования, и полку было присвоено наименование «Познаньский».

В апреле-мае 1945 года 312-я дивизия приняла участие в ликвидации группировки немецких войск юго-восточнее Берлина, и закончила боевые действия на реке Эльба. Дивизия была награждена орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова.

380-я стрелковая дивизия, сформированная в Славгороде

Уже началась война, и 26 августа 1941 года на территории нашего города и района начали формироваться полки 380-й стрелковой дивизии. Дивизия формировалась на основании директивы №ОМ/002201 Сибирского военного округа. Общее руководство и комплектование всех дивизий осуществляли уполномоченный Государственного Комитета Обороны СССР генерал-лейтенант Степан Андрианович Калинин и командующий Сибирским военным округом генерал-лейтенант М.Е. Медведев. Штаб дивизии располагался в Славгороде. Места формирования стрелковых полков (1260-го, 1262-го, 1264-го) – лагерь у озера Яровое, село Некрасово (Гальбштадт), станция Бурла. 945-й артиллерийский полк размещался по ул. Карла Маркса. В 60-х годах в здании находилась вторая площадка радиозавода, в настоящее время – рынок. Дивизией командовали: Сидорин Тимофей Михайлович, Смирнов Михаил Николаевич, Рудин Григорий Борисович, Колосков Валериан Фёдорович, Гавилевский Пётр Савич, Кирзимов Александр Ильич, Кустов Алексей Фёдорович, Горичев Алексей Дмитриевич.

2 декабря эшелоны дивизии прибыли в Вологодскую область на станцию Вожега, где находилась в резерве до 9 февраля 1942 года. На фронт дивизия была направлена в составе 22-й армии Калининского фронта. Весной 1942 года соединение участвует в Ржевско-Вяземской наступательной операции. За период ожесточённых боёв весной и летом 1942 года дивизия освободила 50 населённых пунктов. Но 2 июля немецкие войска начали операцию «Зейдлиц» и наша дивизия попала под удар. На 9 июля насчитывалось всего 1914 человек личного состава, и дивизия была выведена в армейский резерв. После пополнения, осенью 1942 г., дивизия воевала в районе Ржева.

В дальнейшем, формирование входит в боевой состав 1-й, а затем 53-й ударной армии и участвует в Демянской наступательной операции 1943 года.

Июль 1943 года. Дивизия дислоцируется в районе деревень Козлово – Панарино – Ключи – Фероновка на Курском направлении. Поступил приказ штурмовать мощный оборонительный узел немцев – деревню Вяжи.

Деревня расположена на небольшой высоте, с двух сторон прикрывается водными преградами: реками Зушей и Паниковец и высотами: Измайловской и Ивановской. Немцы оккупировали Вяжи ещё в ноябре 1941 года и находились здесь более 20 месяцев. Немцы разместили сильно укреплённый пункт, который получил название «конюшня». Стены были метровые, сделанные из камня, внутри блиндаж, много пулемётов. По всей территории были установлены доты и дзоты из стальных балок и брёвен, между ними прорыты ходы сообщения, стрелковые ячейки. Всё это укрепление было обнесено несколькими рядами колючей проволоки. Нейтральная зона в 400 метров была заминирована. Этот узел и предстояло атаковать нашей дивизии. Эта задача была возложена на 2-й батальон 1262 полка под командованием капитана Мохначёва П.Б. В 380-й дивизии он служил с момента ее формирования, отличился во многих боях. В излучине реки Зуша имелся небольшой плацдарм. На нем мог разместиться только один полк. С него и решили начать прорыв обороны противника. Батальон вел тяжелый, упорный бой, противник яростно сопротивлялся, часто переходил в контратаки. В ночь с 11 на 12 июля 1943 года батальон захватил высоту, тем самым, открыв путь к освобождению Орла и всей Орловской земли.

В ночь на 4 августа части 5-й, 129-й, и 380-й дивизий вплотную подошли к Орлу. Первым в город ворвался 1260-й стрелковый полк и повел бой за железнодорожную станцию. Вслед за ним на южную окраину Орла вышел 1264-й полк. 5 августа город был полностью очищен от противника. В этот же день приказом Верховного Главнокомандующего 380-й стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование Орловская.

Из воспоминаний Лопатина Михаила Архиповича: «Бои под Орлом были жестокие, всё горело кругом, но мы шли с боями и город Орёл освободили».

Дальше путь дивизии лежал на Запад. В августе 1944 года на подступах к городу и крепости Осовец разгорелись ожесточённые бои. Крепость была сооружена ещё в 80-х годах 19 века, прославилась в Первую мировую войну. И имела большое значение в системе обороны немцев, прикрывающей подступы к границам Восточной Пруссии. Крепость окружена со всех сторон сплошным рвом шириною в 16 — 20 метров, наполненным водой. За рвом проходит земляной вал высотой в 10 метров. На подступах к крепости противник построил десятки дотов и дзотов. Внутри крепости, в каждом из четырёх фортов, противник сосредоточил мощные огневые средства. 14 августа 1944 года бойцы освободили город и крепость Осовец. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1944 года дивизия была награждена орденом Суворова II степени.

Тяжёлые бои развернулись у польского города и крепости Данциг (Гданьск) 25 марта 1945 года. Гитлеровцы создали здесь сильно укреплённые пункты, почти все крупные каменные здания были приспособлены для ведения огня из пулеметов и орудий. На улицах сооружены баррикады, а на перекрестках улиц – дзоты. При овладении городом и крепостью бойцы проявили доблесть и мужество и указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1945 года дивизия награждена орденом Кутузова II степени.

В июне 1945 года по приказу Военного совета 2-го Белорусского фронта дивизия была расформирована.

С «Катюшей» до Берлина

Надо быть вместе, друзья-ветераны,

Снова пройдем мы в победном строю.

Что нам тяжелые старые раны.

Вспомним судьбу фронтовую свою.

Г.Литвиненко,

Ветеран 4-й танковой армии.

В Славгороде проживал ветеран Великой Отечественной войны Литвиненко Григорий Емельянович.

Всю войну он служил в составе 312-го гвардейского Львовско- Берлинского Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка.

Когда под Оршей в июле 1941 года впервые прозвучали залпы, сибирский парень Григорий Литвиненко находился далеко от фронта. Но подошел и его черед надеть солдатскую форму, случилось это в ноябре тревожного 41 года, был призван в Барабинске Новосибирской области на фронт. Сначала воевал на передовой в пехоте, в городе Елецке держали оборону, потом часть перебросили в Тамбов, оттуда под Воронеж, где Григорий Емельянович получил ранение в руку. Поправив здоровье, в госпитале молодого солдата забирают в 312-й гвардейский минометный полк, где он впервые увидел русскую боевую машину «Катюша». Она стала его боевым товарищем до конца войны.

Фашисты не зря боялись Катюшу. В радиусе 36 километров её снаряды уничтожали и минные поля, и боевую технику противника, и стратегические объекты.

Из воспоминаний Григория Емельяновича: «Перед всеми была поставлена задача ни при каких обстоятельствах не допустить, чтобы эта машина оказалась в руках противника. Для этого у солдат всегда был неприкосновенный коробок спичек и взрывчатка. В случае опасности Катюшу взрывали…».

Григорий Емельянович прошёл путь от Сталинграда до Праги, где и встретил Победу. После войны два года служил в Венгрии и Германии. Домой Григорий Емельянович вернулся только в 1947 году. Как на фронте одной машине, так и на мирном поприще остался верен Григорий одному коллективу- треста «Славгородводстрой». Сюда устроился после войны, отсюда ушел на заслуженный отдых.

Это лишь одна из историй ветерана. С краткой биографией участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг., которые проживали в Славгороде, вы можете ознакомиться по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/qnpu/8GybP4nMK

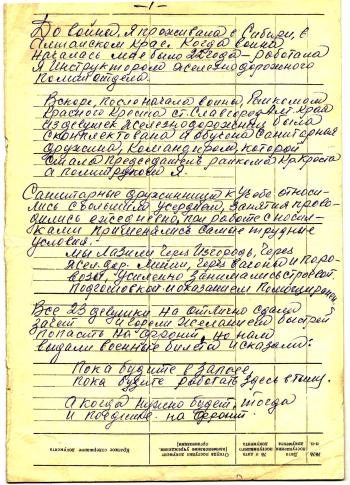

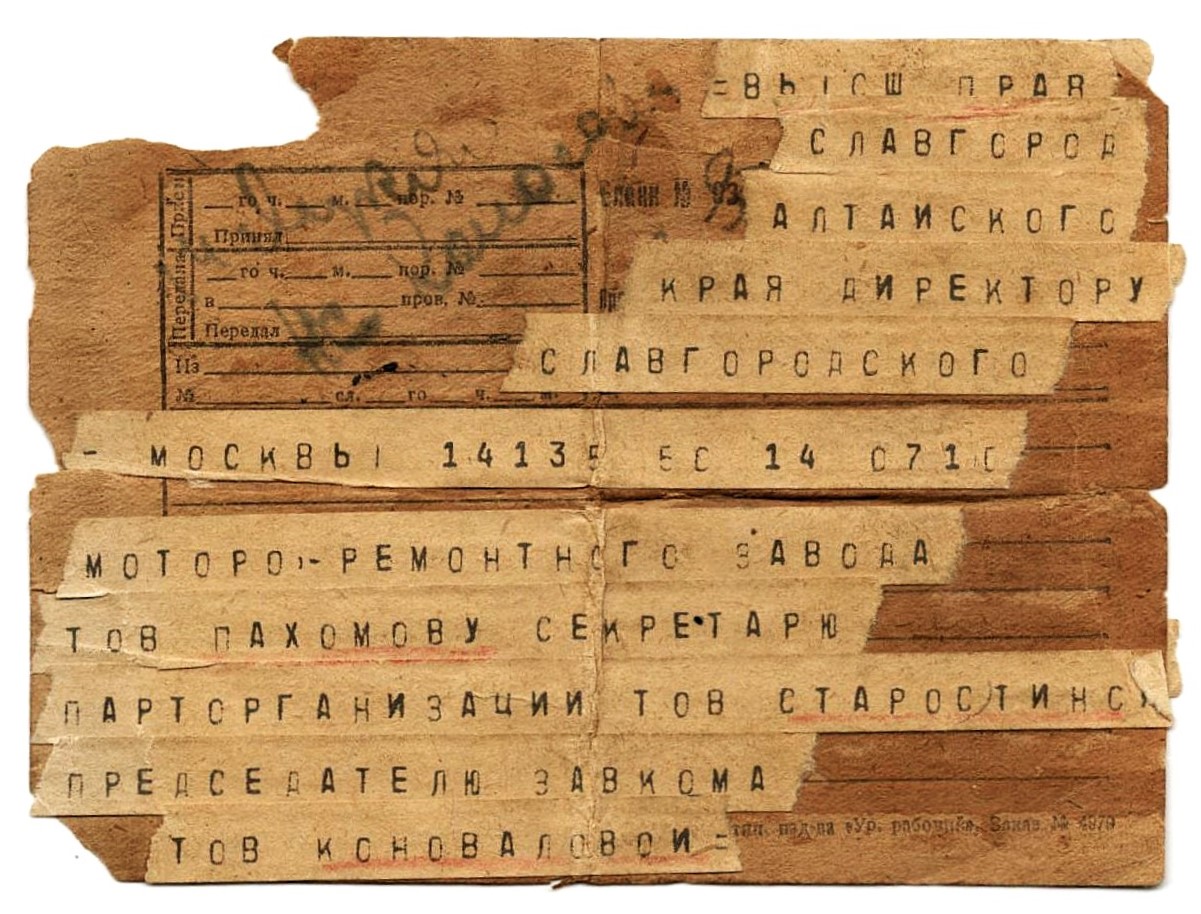

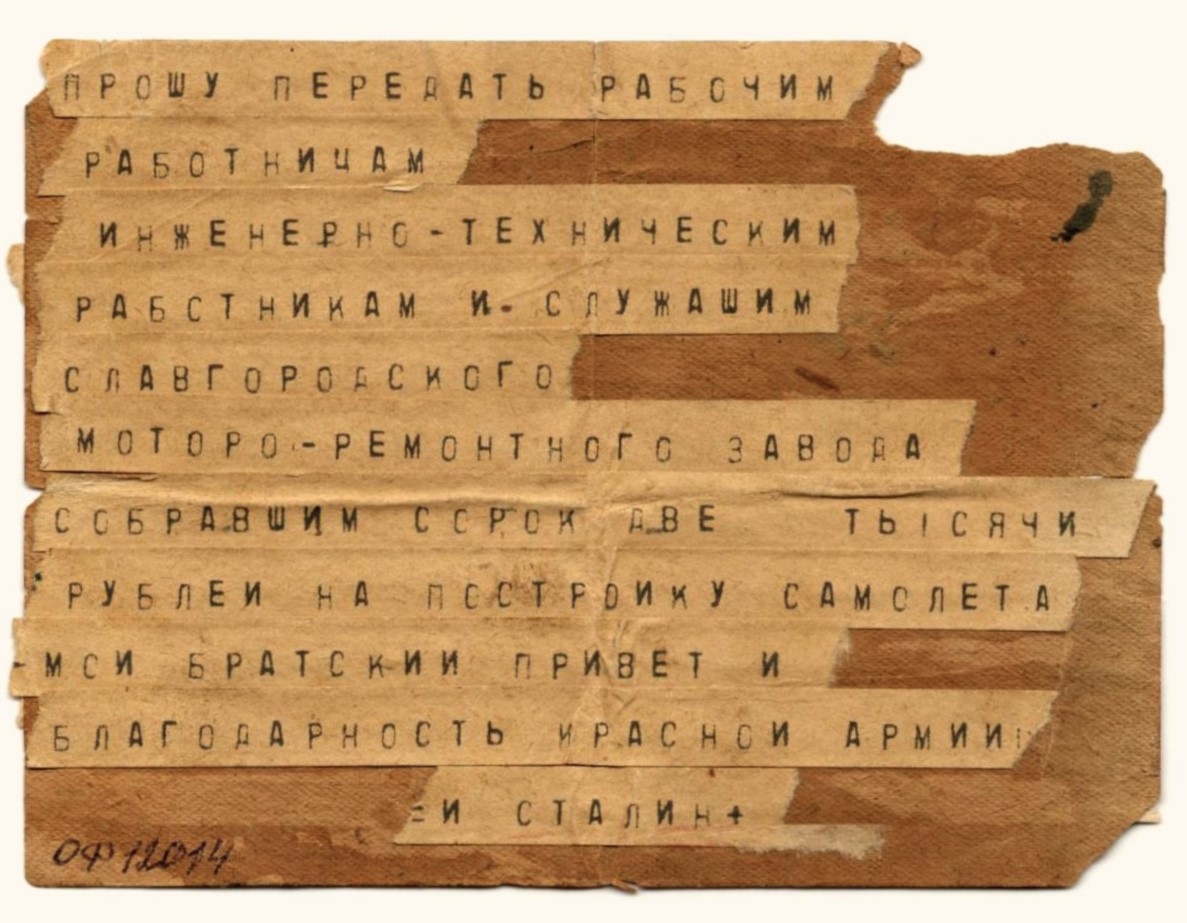

Во время Великой Отечественной войны Славгородцы собрали на строительство танковых колонн и боевых эскадрилий самолетов 2 млн. 850 тыс. рублей. Из личных запасов колхозники сдали государству хлеба 50 946 пудов. Кроме того, собрали подарки и отправили на фронт к 25 годовщине Красной Армии разных продуктов 800 пудов и деньгами 160 тысяч рублей. В апреле 1943 года Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин телеграммой поблагодарил славгородцев за проявленную заботу о Красной Армии.

Ярко алело полотнище флага…

Весной, в сорок пятом, повержен был враг.

Много фамилий на стенах рейхстага

Оставил навечно солдат-сибиряк!

В странах Европы сотни убитых,

На братских могилах букеты цветов.

Буквы из бронзы на мраморных плитах…

Мы помним погибших своих земляков.

Памятник Славы в маленьком парке…

Приходят родные цветы возложить.

Низкий поклон вам, сибирские парни,

Вы дали нам право родиться и жить!

(З.И. Братусь)

В годы Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии из города Славгорода было призвано 6202 человека, не вернулось с фронта 3268 человек. Увековечено на мемориале Славы 3114 славгородца.

Мемориал сооружен в 1976-1977 гг. по проекту скульптора Чумичева К.Г. и архитектора Михайлова В.М. Инициатор и организатор строительства первый секретарь горкома КПСС в 1975-1985 гг. — В.А. Лобач.

9 мая 1977 г. состоялось торжественное открытие мемориала Славы. В открытии принимали участие два Героя Советского Союза – Жуканов Н.А. и Филонов А.Г. В этот день Жуканов Н.А. зажигал вечный огонь.

Мемориальный комплекс включает аллею Героев, где расположены 10 бюстов Героев Советского Союза:

генерал-майора Александра Гавриловича Моисеевского, звание присуждено за расширение плацдарма на берегу реки Вислы;

младшего лейтенанта Николая Антоновича Жуканова, звание присуждено за прорыв обороны врага на реке Нарев, штурм крепости Танненберг и уничтожение окружной группировки врага в Гдыне;

сержанта, наводчика орудия Дмитрия Дмитриевича Уланина, звание Герой Советского Союза присуждено за бой на правом берегу реки Нарев;

гвардии капитана Николая Николаевича Зарянова, удостоен звания за командование стрелковым батальоном при форсировании Днепра;

старшего лейтенанта Леонида Никитовича Дудина, звание Герой Советского Союза присуждено за форсирование Днепра и расширение плацдарма на правом берегу реки;

капитана Александра Григорьевича Филонова, удостоен звания за прорыв обороны противника на Днепре;

гвардии капитана Василия Илларионовича Щербины, удостоен звания за бой на захваченной высотке на правом берегу Днепра;

гвардии сержанта Василия Васильевича Беликова, звание Герой Советского Союза присуждено за бои на Днепре;

старшего лейтенанта Ивана Андреевича Шевцова, звание присуждено за прорыв обороны противника на станции Малоархангельск;

старшины 2-й статьи Анатолия Дмитриевича Емельяненко, удостоен звания за бои на Керченском проливе.

Горожане внесли для строительства мемориала Славы свыше 140 тысяч рублей, отработали на 40 субботниках и воскресниках свыше 18 тысяч часов. В его возведении активное участие принимали коллективы заводов 8-летия Октября, химического, радиозавода, предприятия коммунального хозяйства, «Алтайсельстроя».

Объект принят на государственную охрану на основании постановления Алтайского краевого Совета народных депутатов «Об утверждении списка памятников Великой Отечественной войны в Алтайском крае» от 02.04.2001 №94.

Мемориал Славы зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.09.2016 № 40372-р. Регистрационный номер Объекта в реестре 221610465010005.

Мемориал Славы в Славгороде стал местом памяти и скорби. Здесь ежегодно проводятся торжественные мероприятия, посвящённые памятным датам. И сегодня он продолжает оставаться важным культурным и историческим объектом.

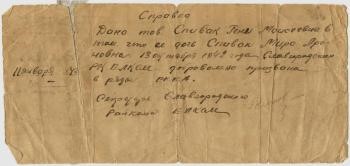

Архивная справка гласит: «Мира Спивак… героически погибла в боях против немецко-фашистских оккупантов осенью 1943 года». Ее имя, наряду с именами славгородцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, увековечено на мемориале Славы.

В 1942 году, окончив школу имени Ленина в городе Славгороде, она направила прошение в военный комиссариат: «Дорогой товарищ! Я обращаюсь к вам с большой просьбой, которую, надеюсь, вы сможете исполнить. Я очень прошу вас взять меня в ряды действующей Красной Армии. Дайте мне любую работу, любое задание, я приложу все силы, чтобы оправдать доверие».

13 октября 1942 года призывная комиссия дала свое согласие.

Возможно, если бы не война, она выбрала профессию учителя или врача. Однако судьба сделала ее участницей партизанской борьбы.

Уже с конца августа 1942 года она проходила подготовку в специальной школе белорусского штаба партизанского движения, освоив там ремесло набора текста для типографий. Год спустя, летом 1943 года, ее направили на оккупированные территории, для выполнения специального задания. Партизанские отряды вели разведывательную деятельность, нарушали коммуникации врага, сжигали жилье немецких солдат и складские помещения. Во время одного из боев Мира получила тяжелое ранение.

Осталось одно сохранившееся письмо матери девушки от медсестры Татьяны Ивановны Волышонок, свидетельницы последних дней жизни девушки. «Немцы нашли ее раненую и привезли в Полоцк. Она была ранена в бедро. Находилась Мира в гражданском госпитале. Госпиталь этот был для арестованных лагерников. Я работала в нем медсестрой. Миру мы очень жалели, как свою русскую девушку. Немцы ее часто от нас брали на допросы… Над ней очень издевались. Но она, как преданная Родине советская девушка, ничего им не рассказывала. Хотя немцы обещали ей за сведения сохранить жизнь. На допросы Миру брали несколько раз. Еще не совсем поправившуюся, ее взяли от нас и больше к нам не привезли».

Медицинская сестра подарила девушке немного вещей, поскольку на тот момент она практически оставалась голой. Солдаты отобрали даже хорошие ботинки, бывшие на ней. Позже Татьяна Ивановна увидела, как другой человек продаёт её одежду и обувь после казни. Больше никаких сведений о судьбе славгородской партизанки не сохранилось, согласно письму женщины из Полоцка. «Когда Мира лежала в госпитале, она отдала мне свой адрес и сказала, чтобы я сообщила о ней родным, если буду жива».

Мира погибла, когда ей не было еще двадцати лет. Обыкновенная девушка — комсомолка, мечтавшая, как и многие другие, увидеть мирное небо над головой.

…Когда-нибудь мальчишка или девчонка остановится у Мемориала Славы и среди имен наших земляков, погибших на полях сражений, найдет табличку с именем Спивак М. А. Остановится перед ней в задумчивости: «Вот она, Мира Спивак, славгородская девушка, отдавшая свою жизнь за Родину!».

Анна Семеновна Крашенинникова родилась в Гродненской области 27 декабря 1921 года. Училась в польской медико-педагогической школе. В июне 1941 года ушла добровольцем на фронт. Воевала в 60-й зенитно-артиллерийской дивизии, затем в 3-й танковой бригаде второго Белорусского фронта. Несколько раз была ранена, дошла до Берлина. Принимала участие в боевых действиях под Смоленском, Ельней, на Орловско – Курской дуге, освобождала Польшу. За боевые заслуги Анна Семёновна награждена орденами и медалями, в том числе Орденом отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Уже в мирное время окончила в Минске пединститут. Вышла замуж за офицера, родом с Алтая, куда и приехали семьей некоторое время спустя. Жили в Новичихе, в Топчихе, потом обосновались в Славгороде, где преподавала иностранные языки.

В послевоенное время ей довелось посетить такие страны, как Польша, Чехословакия и Германия, увидеть Освенцим, Бухенвальд и Треблинку. Из каждой поездки она привозила памятные вещи — альбомы, фотографии, письма. На протяжении более четырёх десятилетий активно занималась патриотическим воспитанием молодёжи, организовав общественную организацию «Поиск». Вместе со школьниками посещала поля сражений, принимала участие в поисковых экспедициях, разыскивала участников Великой Отечественной войны, бывших узников лагерей смерти, солдат, защищавших неизвестные высоты, командиров, партизан и ветеранов с уникальными биографиями.

В знак признания её заслуг перед городом звание Почетного гражданина было присуждено Анне Семёновне в 2000 году. Её жизнь завершилась 4 января 2009 года.

Николай Михайлович Сафонов родился в 1923 году в Павлодарской области. Его жизненный путь оказался насыщенным и многогранным: участник Великой Отечественной войны, офицер артиллерии, прошедший фронтовые дороги от кубанских просторов до стен Берлина. Боевые маршруты пролегли через Кубань, Северный Кавказ, Украину, завершился военный путь на Эльбе возле Торгау. За боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина».

Одной из ярких страниц его военной биографии стала эпизодическая битва весны 1944 года, когда молодой лейтенант артиллерийского подразделения смог уничтожить несколько немецких танков «Тигр», за что впоследствии был представлен к награде орденом Красной Звезды.

Из воспоминаний, которые были опубликованы в историко-краеведческом журнале «Минувшие дни» выпуск №3, 2005г.:

«Танки садились на брюхо, застревали в раскисшей колее проселочных дорог автомобили и другая техника. Лишь вечные и надежные лошади упрямо тащили орудия, да солдаты в кирзовых по голенище в грязи сапогах подставляли плечо. Красная Армия шла вперед. С боями, большими и малыми сражениями отвоевывала у ненавистного врага родную землю. На штабных картах полководцы планировали наступательные операции. Вслед за успешно завершившейся 17 февраля 1944 года.

Плодородная, щедрая на урожай земля. Она сбросила снежный покров, отошла от слабых морозов и превратилась в конце февраля — начале марта в сплошное месиво. Чертыхаясь, костеря всех и вся, бойцы взвода гаубиц выходили на исходную позицию.

Фашистские танки прорываются из Проскурово на Каменец-Подольский. Идут по трассе. Приказ — уничтожить, не дать пройти. Выполняйте, — поставил задачу комбат. И через пару минут командир взвода лейтенант Сафонов уже разворачивает свои орудия к бою. Гаубицы выдвинуты на стрельбу прямой наводкой. Мощные «Тигры» с крестами на броне шли на предельной скорости. Каждый из четырнадцати подчиненных лейтенанта Сафонова был готов к бою и каждый понимал, быть может этот день-последний в жизни. Скоротечен кровавый бой. Из 12 фашистских «Тигров» семь осталось гореть на участке шоссе, где их встретила батарея гаубиц, три вражеские машины подбили орудия, которыми командовал лейтенант Сафонов.»

После демобилизации в 1947 году он обосновался в городе Славгороде на Алтае.

Карьера Николая Михайловича включала руководство различными организациями: он возглавлял отдел райкома ВКП(б), исполнял обязанности секретаря райкома КПСС, работал редактором газеты «Знамя коммунизма», занимал должность заместителя председателя исполкома. Обладая опытом и инициативностью, Сафонов посвятил около трех десятилетий развитию газового хозяйства региона. В период с 1986 по 1991 годы он трудился инженером-наладчиком на заводе КПО имени 8-летия Октября.

За долгие годы труда Николай Михайлович был отмечен рядом наград: орден «Знак Почёта», юбилейные медали, включая награды Алтайского края и общественных объединений. Он неоднократно становился избранником депутатов городского совета. В знак признания заслуг перед городом в 2005 году ему присвоили почётное звание «Почётный гражданин города Славгорода».

«Наше дело правое- мы победили!» — это, пожалуй, одни из самых важных и дорогих слов, звучавших для каждого советского гражданина в мае 1945 года. Долгие дни и бессонные ночи в ожидании долгожданной Победы переживали миллионы советских людей в ходе священной борьбы против фашизма.

Сила русского характера, несгибаемая воля и неукротимая любовь к своей стране были главными союзниками наших солдат и мирных жителей в тяжелые годы войны. Голос легендарного диктора Юрия Левитана, передававший обращения Советского правительства, вдохновлял народ и укреплял веру в победу. Именно Юрий Левитан озвучил знаменитые слова наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, прозвучавшие впервые 22 июня 1941 года: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!». Эти слова повторялись политруками и командирами перед боями, становились символом уверенности и стойкости.

Позже, после завершения Великой Отечественной войны, слегка видоизмененная фраза «Наше дело правое—мы победили» была выбита на обратной стороне медали «За победу над Германией». В центре изображён портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. Эта медаль стала одной из важнейших государственных наград для участников военных действий и тех, кто внес вклад в общую Победу. Не обошла вниманием эта награда молодого сержанта, Ходикова Бориса Егоровича.

Ходиков Борис Егорович родился 20 июня 1926 года. На фронт был призван в марте 1944 года Томским районным военным комиссариатом Новосибирской области. Участник боев Великой Отечественной войны в составе войск 1-го Белорусского фронта, служил в танковых войсках.

Прошёл боевой путь до самого Берлина, участвовал в решающих сражениях, битве за Берлин и штурме Рейхстага. За проявленные мужество и героизм был награждён медалями: «За отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «30 лет Советской армии и флота».

В 1985 году указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен ордена «Отечественной войны II степени».

По окончании службы уволен в запас согласно Постановлению Совета Министров СССР от 28 января 1950 года. После демобилизации приехал в Славгород, работал водителем на заводе КПО им. 8-летия Октября. В 1986 году ушёл на заслуженный отдых.

Скончался в 1998 году.

Аза Евдокимовна Фуникова родилась 5 июня 1923 года в станице Новопокровской Краснодарского края, в семье служащих. Затем семья переехала в Славгород.

1940 год — девушка окончила городскую среднюю школу. И вот Аза Фуникова — студентка театрального училища. Мама радовалась и гордилась дочерью.

И вдруг война…

Студентка театрального училища Аза Фуникова в числе первых комсомольцев подала заявление в райком комсомола с просьбой отправить на фронт. Потянулись дни ожиданий. Маленький листок бумаги, так круто менявший жизнь, она получила 2 мая 1942 года. А вскоре оказалась в Новосибирске в запасном полку связи, где стала радисткой.

Осень сорок второго Аза встретила в Москве, где формировалась часть. Она и ее подруга Анечка Кузнецова работали на станции наведения, помогали нашим летчикам вести воздушные бои.

Дни за днями выливались в недели, месяцы, годы… Шла фронтовая жизнь. Линия фронта постоянно перемещалась: освобождение Крыма, Севастополя, продвижение на Запад. Ее активные участия в боях отмечены многими наградами. В двадцать лет сержант Аза Фуникова была награждена медалью «За боевые заслуги». Фронт откатывался на Запад. Незнакомые названия городов и поселков. Все ближе Победа. По одному наградному листу, куда вписано более двадцати благодарностей от Верховного Главнокомандующего, можно проследить боевой путь девушки с Алтая. Майские дни 1945 года живы в памяти каждого. 7 мая их группа радистов находилась в небольшом городке под Берлином — Фалькензее. Через два дня — Победа! Идут эшелоны на восток. К окнам прилипли усталые лица воинов, возвращающихся с фронта. Аза Фуникова задержалась в Ворошиловграде. Она — актриса театра эстрады и миниатюр. Все хорошо, но неспокойно сердцу вдали от родных мест. В 1947 году возвращается в родной Славгород и сразу включается в работу: руководит драматическим коллективом в Доме культуры. Казалось бы, до театра ли людям, уставшим от войны, налаживающим хозяйство? Но было именно так. Им был нужен и свой самодеятельный театр, и песни, и концерты. И кто знает, может, вот эта заинтересованность, жажда духовного обогащения и питала энтузиазм работников культуры. А сколько исходили самодеятельные артисты по селам со своими концертами! И, наконец, Томский библиотечный техникум. Интересная, захватывающая работа в детской, центральной библиотеках. Учеба в Ленинградском институте культуры. Каждая сессия для Азы Евдокимовны — праздник. Встреча с Ленинградом, городом искусства, культуры обогащает и учит каждого. Она приезжала оттуда не только с новыми знаниями, но и с конкретными планами, которые вскоре реализовывались во всех очагах культуры города. С 1965 года А.Е. Фуникова, как депутат городского Совета, руководит отделом культуры. И здесь, с истинным чувством гражданского долга, совести строит свою работу и жизнь. Хороший организатор, она сумела нацелить отряд культработников на высокие рубежи. Аза Евдокимовна, как руководитель, была удостоена высокой правительственной награды — ордена Трудового Красного Знамени, награждена знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу». Большинство музыкальных и художественных руководителей, преподавателей музыки, библиотекари — это славгородцы, которые пришли из художественной самодеятельности, для которых увлечение стало профессией, делом жизни. И многие из них называют своим учителем Азу Евдокимовну. Она принимала активное участие в работе комнаты-музея при Доме культуры города. За долголетнюю многогранную культурно-просветительную работу в 1995 г. была удостоена звания «Почетный гражданин города Славгорода». Высокая эрудиция, отзывчивость, душевная щедрость и всегда открытое людям сердце, готовность помочь любому, кто нуждается в поддержке — такой запомнилась славгородцам ветеран войны и труда Аза Евдокимовна Фуникова. Вся ее жизнь была посвящена служению добру и красоте.

Славгородцы, как и все советские люди, были заняты мирным созидательным трудом, успешно претворяли в жизнь план 4-го года третьей пятилетки.

И вдруг-война…

Суровая весть о начале войны моментально облетела город и села района. 23 июня на стадионе состоялся многотысячный митинг. Открывая его, первый секретарь райкома партии П.Г. Ворошилов сказал: «Трудящиеся нашего района, как и весь советский народ, сильны и уверены в победе, любимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР».

Газета «Стахановец» за 24 июня 1941 года сообщала, что на проходивших митингах предприятий и города и колхозов рабочие и колхозники, трудовая интеллигенция выражают готовность в любую минуту идти на защиту своей Родины.

На второй день войны общегородское собрание комсомольцев и молодежи Славгорода, на котором присутствовало более 400 человек, приняло решение организовать ежедневно с 7 до 9 часов вечера военное обучение комсомольцев и несоюзной молодежи, создать санитарную дружину при райкоме Красного Креста, организовать сбор металлолома, имеющегося на территории города.

В конце июня 1941 года райком ВЛКСМ организовал в городе курсы шоферов без отрыва от производства, которые посещала 81 комсомолка.

В первые дни войны в Славгородский райвоенкомат поступили сотни заявлений с просьбой отправить на фронт.

Так, учительница-комсомолка Л. Макаренко в своем заявлении писала: «Мой брат ушел на фронт. Следуя примеру брата, я также хочу идти на фронт, чтобы с братом плечо к плечу защищать свою Родину от врага».

Комсомольцы паровозной бригады машиниста Милешина просили политотдел отделения железной дороги об отправке всей бригады на фронт, чтобы «… стойко, до последней капли крови… защищать Отечество, свободу и честь своей Родины».

«Прошу отправить на фронт. Буду не только оказывать санитарную помощь бойцам и командирам, а если потребуется, возьму винтовку и буду сражаться как боец», — писала в заявлении комсомолка Т.А. Царева.

По комсомольскому набору на фронт были отправлены 73 девушки-радистки.

Помогали фронту комсомольцы и молодежь Славгорода. Всему городу были известны производственные достижения комсомолки Луизы Орловой, которая, работая на мотороремонтном заводе шлифовщицей, выполняла по 8 и более норм в смену. На Бурлинском соляном промысле член ВЛКСМ фасовщица Анастасия Лысенко выдавала по 2-3 нормы ежедневно.

Машинистом паровоза в период войны стала член ВЛКСМ Вера Буримова. Она являлась гордостью железнодорожной организации узла станции Славгород.

Трудящиеся города с большой теплотой также принимали раненных фронтовиков. Комсомольцы приносили раненным книги, а тяжелобольным читали их, выступали перед ними с концертами, писали их родным письма, проводили беседы о подвигах советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны, о героических делах партизан.

В годы Великой Отечественной войны Славгородский райком ВЛКСМ проводил воскресники, организовывал сбор металлолома, а также продовольствия и теплых вещей для Красной Армии.

Так, в воскресенье, 15 февраля 1942 года, 120 юношей и девушек работали по очистке железнодорожных путей. Заработанные за 4 часа 418 рублей 60 копеек были переданы ими в фонд обороны Родины.

В декабре 1942 года комсомольцы Славгорода отправили действующей армии 6 вагонов, груженных мясом, салом, медом, теплыми вещами. На станции Татарская был сформирован эшелон с подарками от алтайской комсомолии. Эшелон сопровождала делегация, которую возглавлял секретарь крайкома ВЛКСМ Кузнецов. В составе делегации был секретарь Славгородского РК ВЛКСМ Екимов.

Подарки славгородской молодежи были доставлены воинам дивизии полковника Цыганкова.

Из воспоминаний Григория Акимовича Екимова:

«Более недели мы находились среди бойцов. Выступали перед ними с отчетом о работе на трудовом фронте. Воины рассказывали о ратных подвигах в борьбе с фашистскими захватчиками. В каждом подразделении нас встречали с распростертыми объятиями.

Особая радость была у воином-сибиряков. Расставаясь с нами, бойцы и командиры давали слово бить врага, не щадя жизни. Мы в свою очередь клялись своим трудом оказывать им большую помощь».

В 1943 году, когда Красная Армия готовилась к решающему сражению с немецко-фашистскими захватчиками на Курской дуге, комсомольцы и молодежь города и района отличились во Всесоюзном соревновании по сбору и отгрузке металлолома. В конце июля 1943 года Славгород получил из Москвы телеграмму следующего содержания:

«Секретарю РК ВЛКСМ тов. Екимову.

Поздравляем Вашу комсомольскую организацию с завоеванием второго места, получением Почетной грамоты ЦК ВЛКСМ и денежной премии за сбор и отгрузку металлолома во втором квартале.

Желаем успехов- секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов».

Вместе с коммунистами комсомольцы были на самых трудных и решающих участках производства военного времени.

Всех советских людей в тяжелые годы войны объединяла одна воля, одно желание, одна цель-Победа! Руководимый Коммунистической партией народ нашей страны в 1945 году разгромил ненавистного врага.

(Из книги Жемеров В.Г. «Славгород» Издание 3-е, переработанное и дополненное. Барнаул: Изд-во ОАО «Алтайский полиграфический комбинат».2000.224с.-ил)